想いをカタチに、介護をカタチに

「形のないことがこんなに不安なことなのか」コロナの状態でさらに浮き彫りになりました。

形がないことが人間関係を生活を仕事を壊していく。

そもそもの問題は、日本の資本主義の気質、教育課程自体がその土台にあると考えられます。右にならえ「こうでないといけない」という世間の決めつけの檻の中であがいて生きてきた結果だと思っています。

介護の世界もそう。

形のない中でみんな必死にした結果、あきらめに入っている方も多く、その環境にマヒしてやりがいをなくしている方も多い。疲弊している。

私は18年間高齢者介護施設の看護師として働いています。

本当にいろんなことがあったけど、私は介護の素晴らしさも沢山見てきたし楽しいし、諦めていません。

やってきて、わかった事が介護にカタチを作ること。

それを気づかしてくれたのは、沢山のご利用者だったり、スタッフです。※今も進行形です。

これからは、自分の経験を人の役に立てたいと思っています。

執筆活動、動画やオンラインを始めます。

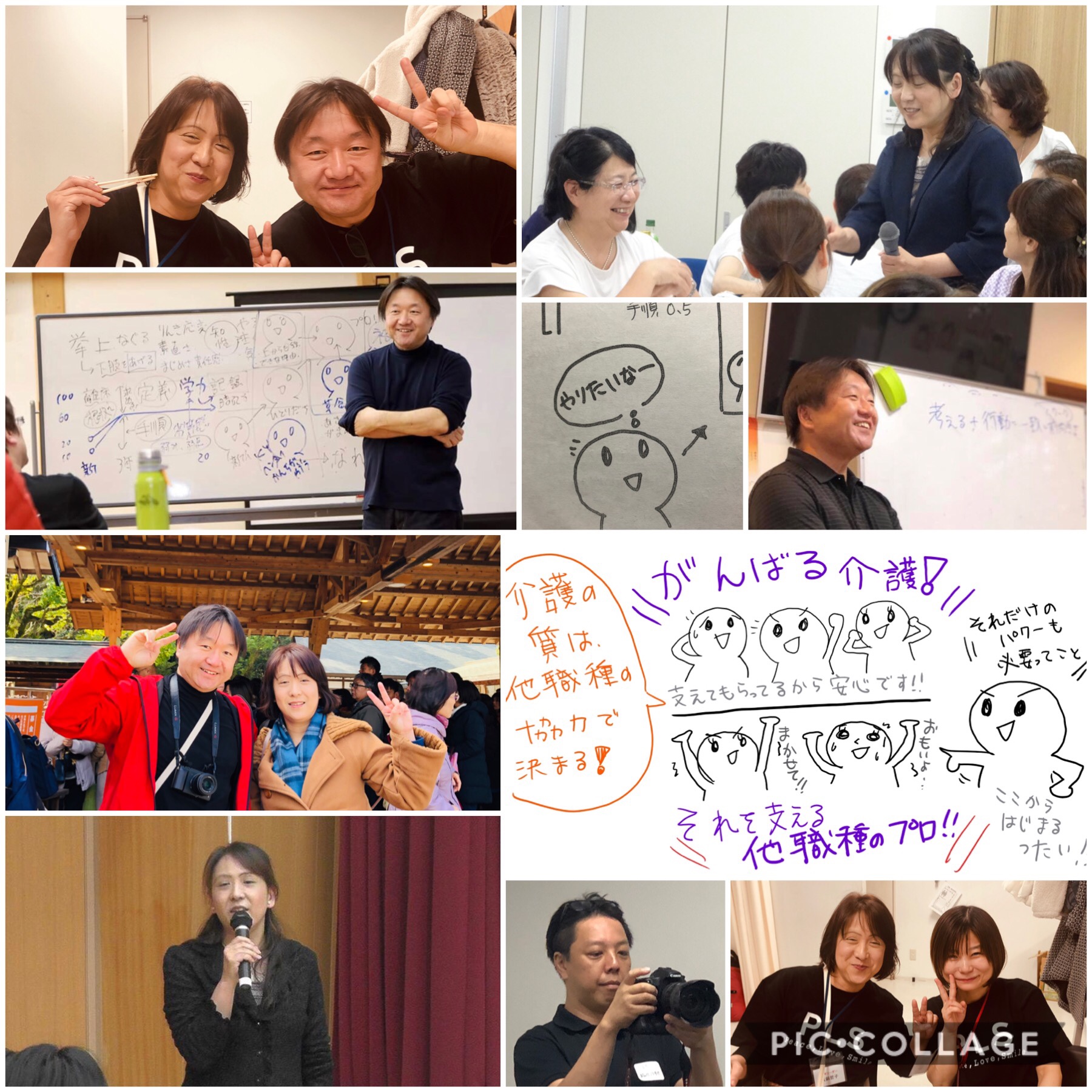

今回、お話しし巻き込んだのは、介護アドバイザーの知野良和さん。

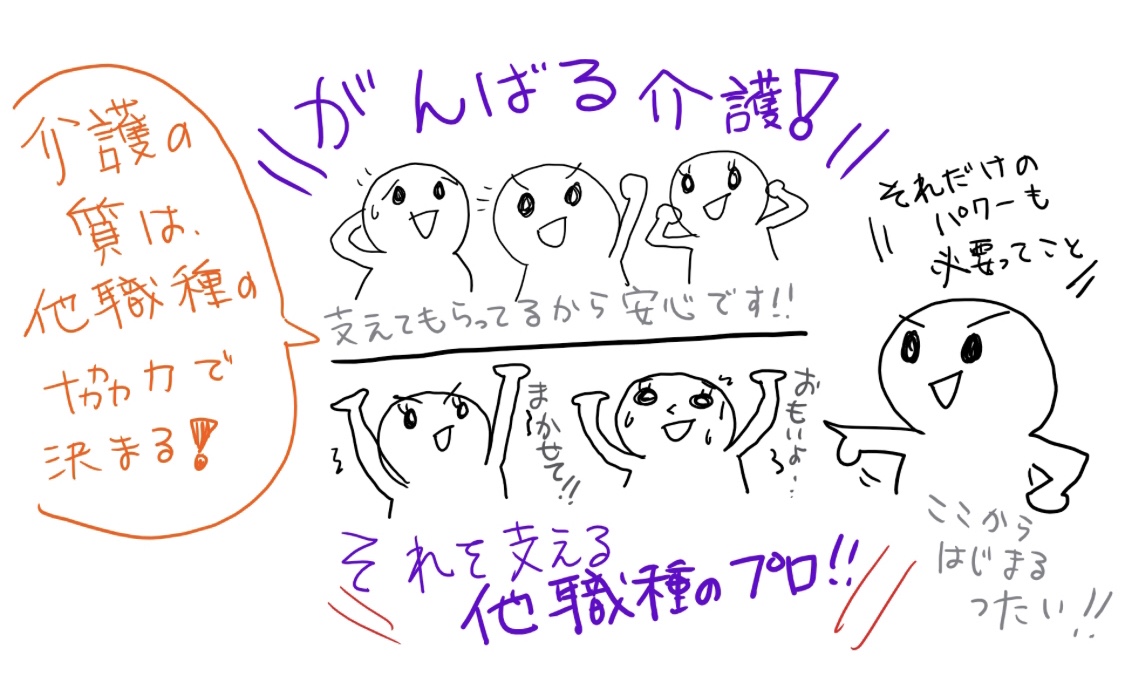

知野さんから、やる気のない介護職員の視点でのアプローチと、スキルマトリクス、人の本質を見極めた行動心理の学びは、私に多大な衝撃を与えました。

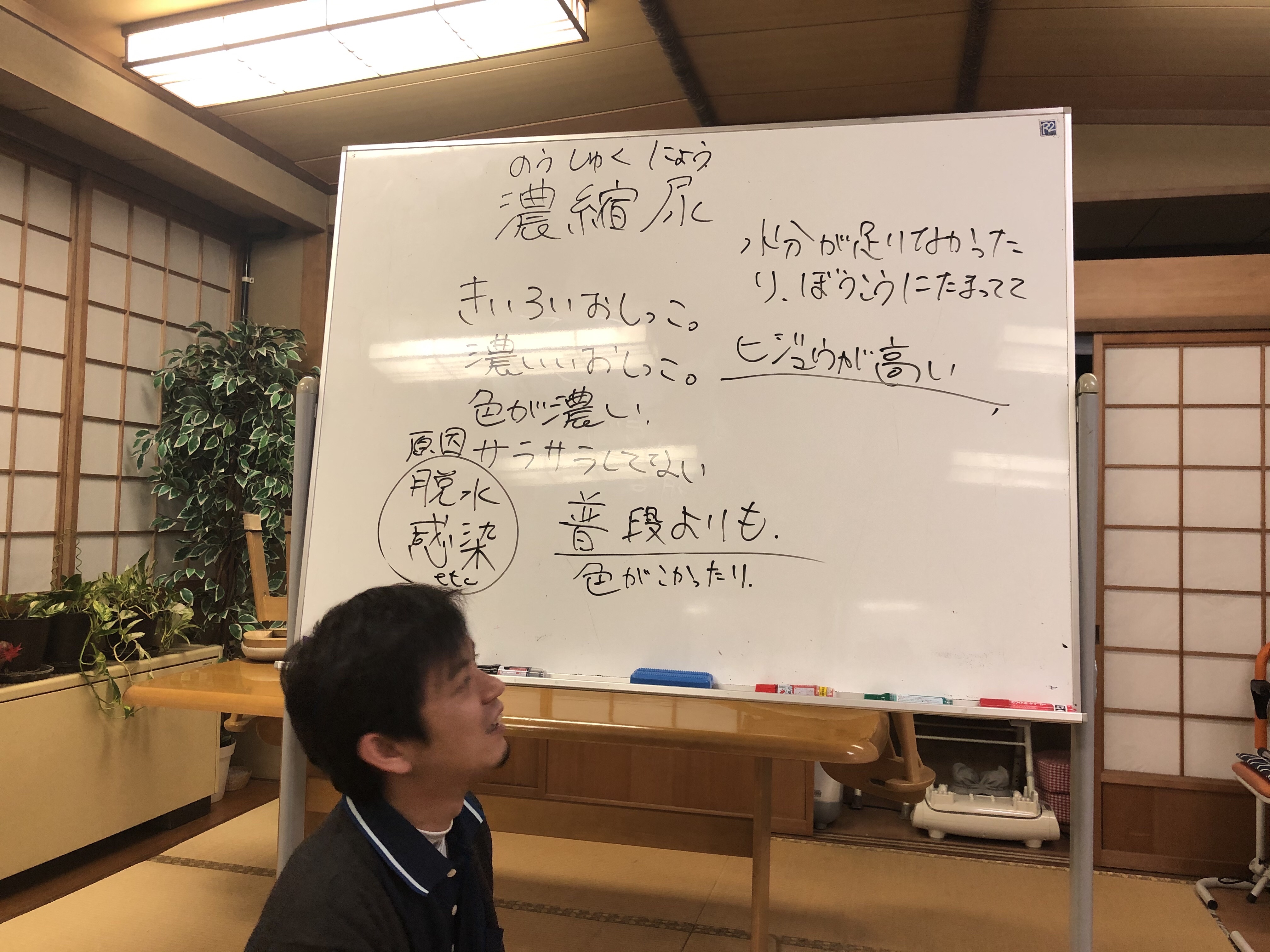

介護、人それぞれの教育課程でこの職に就き、入職時も単語の意味をしっかり習っておらず、現場で使っている言葉を見よう見まねでやっている。まさにその通り。

それなのに私って、わかってると思って上から目線だったと反省。すみません。

介護の非常識なことが、自分の中に常識化され、習った先輩の言う通りにコピーが生まれる。我流の介護や看護がこの介護の世界には溢れていて、形がないので統一したケアができない。

その組織の力関係で物事が進んでいる。

また、病院の対象は【病気を治す】ですが、介護の対象は【個別の生活を支える】ので、また目に見えづらい。個別…。ひとそれぞれ。

そして、根本的なことは、

「仕事や人間関係の問題は、プライベートな問題が潜んでおり、それまで生きてきた過程で親や環境など承認されない劣等感(強がり)が影響している」と知野さん。

うん、心にずっしり。

多くの人は傷つきたくないので目をつぶる。自信がないので形がない中では、何かの形にこだわり執着しないと生きていけない。自己肯定感が低い…劣等感。じつは、私もその一人でしたし、今もその部分は残ってますが(^◇^;)

変わりたいだけど、

あがくときついので、目をつぶってしまいたい。従わないと生きていけない。悪く思われたら嫌。弾かれたらどうしよう。上手くいかなかったら自分を守るために人のせい世の中のせいにしてしまう。

あー。私こんなでした。

今のコロナ騒動と本当に一緒。不安定。何信じていいのって?自分軸が皆んな脅かされてぶれてくる。

皆同じなんですよね。

でも自分が変わった方が楽。

「過去と他人は変えられないけど未来と自分は変えられる」カナダの精神科医のエリック・バーンの有名な言葉ですが、私が時々唱えていて、セミナーでも伝えている言葉です。

いがみ合うのではなく、それぞれいいところがあり、可能性を持っている。

でも、経験したことがないことはイメージできないので、自分と向き合った後は、しっかり正しい知識をつけ、カタチを作り、再スタートする。そういうことをやります。

そのためには、言葉をわかりやすく、楽しくやることが大切。

また、いろんな人をいずれ巻き込んでいきたいです。

じつは、これをするのには、わたしも修行なんです。

言葉をカタチにするのが苦手だから、だから知野良和さんに頼る。

ITわかんないから、眞鍋孝輔さんに頼る。

私の頭が爆発するから、岡久美子さんに冷静になる手伝いをしてもらう。

出来るところはする!!

出来ないところは、できる人に頼む。

こんなんでいいのかなと。

楽しく共に学び合える場を作れればと思っています★

また、周りも巻き込んで行きますよ★

また、詳しく随時お知らせします(^∇^)