【高齢者施設における生活の中の医療介護革命】

高齢者施設に真剣に関わってよくしようとしてくださる医師が居る。

ドクターメイトの青柳直樹医師★

ウェルモさんのご紹介で、そして介護カフェがきっかけで繋がる。

じつは、一緒に何かできないかと企んでいる✨

全国高齢者施設看護師会のトップの一ノ瀬孝さんに聞かれた。

真鍋さんがなぜ、青柳医師に惹かれたのか率直に聞かせてほしいと。

二つある。

①ホッとした安心感。

②これからの未来に繋がる光に感じた。

①のホッとした安心感と答えた時に、眞鍋さんが感じたのですか?と。

なんでやねん(笑)

私も現役の施設看護師です。

日々施設の中で利用者や法人を守るために必死です。

医療の決定権は医師にあるが、施設の中には医師は常勤していなくって看護師が判断しないといけないことが山ほどある。命を守る重さ。

この判断はこれでいいのか?

ご利用者の生活の中でのトータルな状態を理解した上での医療の選択は、ただ薬を出したり、検査や処置をすればいいだけの話ではない。

誰につなげるか?

もちろん嘱託医(かかりつけ医)かもしれないけど、それだけでは解決できないことが沢山。

全国の看護師と関わっていても、そんなたくさんの声が聞こえる。

多職種連携でご利用者の生活を支えている中、青柳医師のように寄り添ってくれる医師の存在がいるということは、やはり私たち看護師はホッとするのだ。

医療的な視点だけではなく、私たちの日常の中に踏み込んでくれる。

これはミクロなようなマクロが話かもしれない。

②未来に光を感じた理由

青柳医師と話していて共通した思いがあった。

世の中になぜ?施設に関わる看護師や医師等は出てこないのか?

訪問医や訪問看護の方の活躍が少しずつ浮き彫りになってきているも、

在宅という地域の中には沢山の施設があるのに、施設の良さなどそれが外に出ないのか?マイナスなイメージはなぜ?

たぶん、形がないことかなと思った。

病院とは違い生活の中での医療のあり方が多種多様。

医療保険、介護保険などの制度や仕組みの問題もあるし、しかも医師も看護師も習っていない分野で確立していない。

いろんな職種が絡み合っているようでそれぞれの立場で縦割り的な感覚。見える化していない。

それが前に進めない理由かもしれない。

前向きな考えとして、高齢者問題は、この施設分野がよくなればグンとプラスに変わっていくのではないかというか感覚。

ここ(施設)に形をつけていきよくなると高齢のケアの質が上がる。

関わる方が自信をもってやりがいを持った仕事になる。

それを医師や看護師の立場で支える。

その気持ちが一緒だったことに、未来の光を見つけた感じだった。

医師も看護師も習っていない。

病院でない高齢者施設の生活の中の医療介護に革命を起こす!!

全国高齢者施設看護師会のトップ一ノ瀬孝さんとも話し合い、

ちょっとこれから、楽しみのことしていきます★

【共に今をwin-winで活きる!!】

人は自分の経験の中で生きている。

環境に左右される私たちは、生まれてから辛いこと、寂しいこと、何かしら不完全なまま大人になって…。

生きづらさを抱えて生きている人が多い。

皆そのままの存在は、とてもありがたく、尊いものなのに…

皆さん

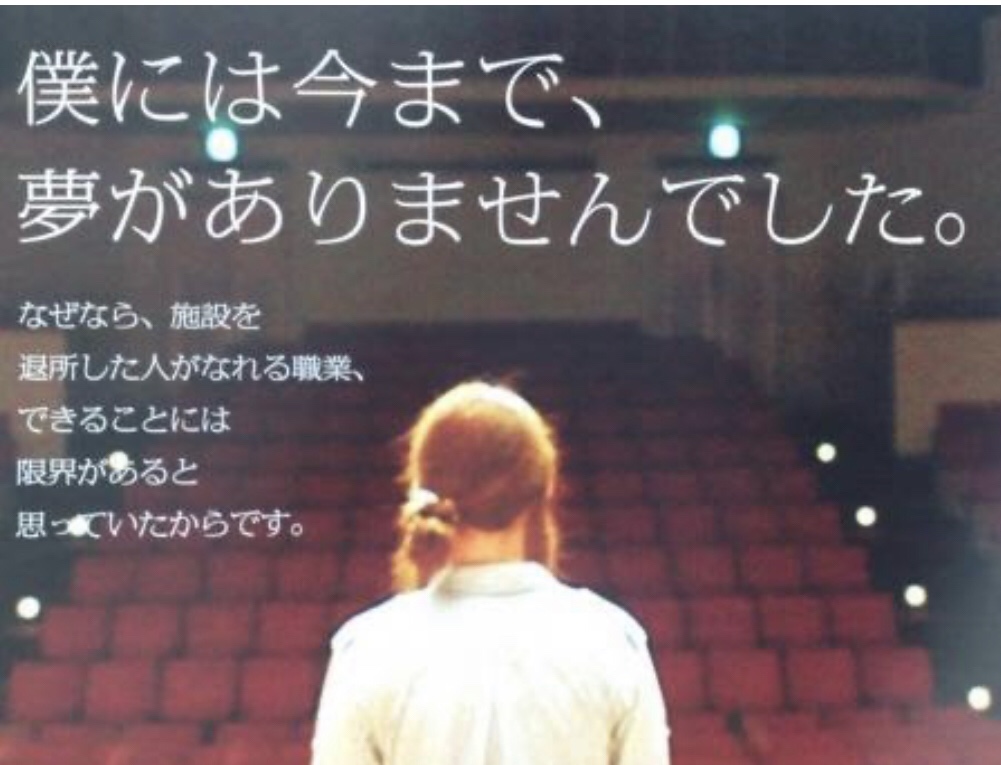

全国に経済的な理由や虐待など、さまざまな理由で親から離れた子供たちが、児童養護施設でたくさん暮らしているの知っていますか?

この時期(7月)になると思い出す★

カナエール夢スピーチコンテスト✨

カナエールとは、児童養護施設を退所し進学する若者たちの「資金」と「意欲」をサポートとして存在し、

2011→2017年まで、横浜、東京、福岡と児童養護施設等の子供たちの進学を応援する夢コンテストが開かれました。

私は、2015年福岡、チームブラックとして、ゆうせいとチームを組み出たコンテスト。

120日大人3人と向かい合った日々は貴重でした。

あの時何度も施設に通って心の奥底にあるものを引き出すのに葛藤したな(笑)

本当に今でも私にとってかわいい息子です。

そして2016、2017年ファイナルと北九州にて開催した夢スピーチでは事務局スタッフとして仲間と駆け抜けました

現在、あと3名の奨学生が未来の夢のために勉強に励んでいます

親がいないよりも、いるけど避難してきている子どもが多い現実。

決して彼ら彼女らが特別なわけではなく、日常の中で心の中で助けてと叫んでいる子供たちの存在が沢山あること。

施設を卒業したその後の子供たちの支援がしたい。そんな思いもまだ私の中にあります★

きっと、大人の私たちも同じで、助けてと心は悲鳴あげているのに、自分一人で向かい合うには、立っては入れなくなるから、蓋をして必死に周りに合わせて生きている。

そんな方の存在を沢山感じます。

認めて欲しい、愛して欲しいって。

本当は沢山愛されているのに、自分だけって殻に入っている。

自分だけでない、皆んな弱い存在です。

その弱さを知ってるからこそ、未来のために私たちがすることがまだ、あるんじゃないかと思います。

一歩でも前に進む、動く。

まず人のことより自分はどうか?

真ん中にある本当の自分の気持ちや本質に触れ、

そして素直に弱さも強さもオープンにして、応援してくれる人に協力してもらうこと。

それは、

今を生きる【活きる】✨

これも一種の人生会議ですね✨

そんな姿が未来の子供達を元気にすると思います。

時松順さん(トッキー)から教えてもらった言葉✨

頑張るな夢中になれ!!

高齢者施設看護師発信。新型コロナ感染症予防や対応について

特養等の介護施設は医師が常駐していません。医療職以外は素人がほとんどで、私たち看護師が舵をとっているところも多く、組織や外部と連携をとり、施設を守るために必死です。

(わたしどもの法人は、理事長や経営軍がしっかり動いてくださるので助かりますが…。)

このコロナ感染症が流行した時から、全国や地域の施設看護師とのコミュニティの意見交換をしています。

皆さん、本当に同じく頑張っておられ、正直涙が出ました。

それぞれの様子の一部をご紹介したいと思います。

①特養看護師Aさんより、

今回は、看護師の知識、技量、経験が大いに活用したと思います。本当に不眠不休であらゆる知恵を出して入居者の方を守っていると思います。

当施設では、施設内で発症した場合の時に慌てない様にレッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンをテープで張って、職員の動きのシュミレーションを何回か行いガウンの着脱の練習を何回行いました。

マニュアルを作り職員が最低人数になった時の動きなど兎に角、実際、発症した時慌てない様にしました。物品もチェックしたことで、足らないものや購入したものもありました。実際発症した場合本当にこの動きができるのか不安だらけです。

準備することが大事だと思うので、毎日発症しないで欲しいと考えています。

その為、施設の介護の意識改革をするのに毎日メール配信して、自己管理、手洗いの徹底、今までは、適当にと言う認識を完全なものにして来たと思っています施設を巻き込み、職員を一体化し、やりすぎと言う様なところまで介護に言いました。

家族に不安を抱かせない為1週間に一回状況報告の電話連絡してます。

家族との面会は、オンライン面会もしてます。

施設環境整備していくために、次亜塩素酸で毎日毎日清掃しています。

トイレ環境、居室環境の改善、環境クロスで拭いてもらう。フロアも時間差で食事をして、テーブルもな向かいにならない様に一定方向に向けています。

受診は、先生と電話にて完結出来るものは、しています。今後も気を緩めることなくいきます。今は、このまま継続しインルエンザの対応に向かっていきます。

次の事を考えています。

みなさんこれが正しいわけではないですが、ちょっとだけ聞いて欲しいと思いましたので書き込みしました。宜しくお願いします。

②Bさんより

毎日のお仕事お疲れ様です。

コロナ対策に関して、、、本当に神経を使いました。頑張りの様子を是非聞いてください♀️

世間でコロナが増え続けているころ、私たち施設では、謎の発熱者が増えていました。 各ユニットで数人ずつの発熱。そして、既往にもないのに急な喘鳴の方もいて、コロナ肺炎⁉️と救急受診。初のPCR検査をしました。

本当に不安でいっぱいでした。もし陽性ならもう、家に帰れないよね…。今日勤務の私たち…。と。

どん底にみんな落ちましたけど、結果は陰性でした。

嘱託医からは、インフルエンザなどの感染症対策でと。入居者は個室対応。職員のマスク、手洗い、消毒を1人ひとり徹底させるようにと。

それだけ。

発熱してる入居者家族からは「PCR検査をしてくれ!」と。。。

何をどう説明しても聞き入れてもらえず、嘱託医や保健所への確認や家族への説明…。本当に大変でした。

そのような中でも、私たち看護師は日々のケアにも追われながらの体調確認。発熱者の個室対応に必要なマスクや消毒などの物品準備。毎日のアクセル消毒による清掃。介護士へ入居者の体調不良時の対応を確認、細かく申し送りをしたり、合間を見て、ほぼ毎日のコロナ会議。

県や市からの御達しの確認。

面会禁止により、家族へ入居者の様子を密に連絡。

面会が出来ない寂しさからくる体調不良の入居者への対応、対策。

産業医との連携。

もしも、職員がコロナ鬱に陥った時の対策の話し合いなど。など。

どれもこれも、看護師が関わっているし、看護師1人ひとりの責任、負担は改めて大きいと感じました。

普段から、看護師の配置人数について若干の違和感を感じながらも、日々責任と誇りを持って働いています。

真鍋さんがおっしゃるように、私たち施設看護師を評価してほしい‼︎と私も切実に思っている1人です‼︎

いつも勇気をありがとうございます✨✨

③参考にならないかもですが…。経験があり書き込みします。

当施設の居室は、ユニットではなく4人の居室でカーテン隔離なんです。

数ヶ月前に同じ居室の入居者が発熱したり下痢嘔吐が発症しました。そこの居室環境としてクーラーが付いていたのですが、家庭用みたいだったんです。

何年もちゃんと掃除をした事がないとの情報があり掃除を行ってもらいました。

その後、発熱もなく落ち着いています。

コロナ発症前だったので…。空調設備は、管理が必要だと思いましたので…。そのようか感じです。

⑤病院への診察は、薬処方だけなら家族のみでお願いしたり、電話で延期できるかどうかの相談をしたり最小限になるよう、手配しています。

もちろん、家族のみでの受診の場合は、状態のわかるように情報をまとめた文書を一緒に持って行ってもらうなどもしています。

④うちの特養でも同様です。

一時期発熱者が数名出ていて誤嚥性肺炎を疑うものの、条件に当てはまるためコロナウィルスの相談センターに連絡を入れ念のための報告をしました。

もちろん簡単にPCR検査はしてもらえないので、疑いだけでも最大限の対策をとっていました。

普段行う集団でのレクレーションや、体重測定などもできるだけ他のユニットと交わらないよう工夫して行い、職員以外の施設内出入りをシャットアウトするため、リネン類も玄関まで職員が運んでいます。

毎日の共有スペースや、居室の手すりなどの消毒も午前午後で看護職員や相談員など、本当に他職種総出で行っています。

職員の外出自粛の通達も、毎日の検温、行動記録なども行っています。

今までの災害時のBCPを見直してコロナウィルス対策用にアレンジしたものを作成中です。

ゾーニングや、ガウンの着脱場所、何人のスタッフで検温は1日何回か、などです。

あと、〇〇県は陰圧室を作るための助成金がでるらしく、簡易式での装置の購入を業者と相談しています。

でもそれは、裏を返すと入院させてもらえない前提なのか?と不安にもなります。

休憩も窓のない休憩室なので人数制限や座る場所を対面にならないようにしたり、と工夫しています。

困っているのは利用者様のマスクの管理で数がないから職員も使い捨てには出来なくて、洗うのですがこれがなかなか、捨てるしかないほどの汚染のマスクはどうしたものかと。小さな悩みですが物資がないのは辛いですね。

もしもの時用のガウン、ヘアキャップ、フェイスシールドは取り敢えず購入していますが使わずにいれることを祈るばかりです。

⑥問題だらけです。

コロナが拡大すると職員が減りたちまち機能しなくなると言う現実があります。

ひとりの利用者が発症するとそれに伴い多くの介護の方が関わっていると言う事がシュミレーションしても本当に大丈夫なのかわかりません。

シュミレーションでは、10名の発症という想定でしたが、もっと人数が増えると思います。

濃厚接触者の人数で変わってきますね。

介護の方のその時のシフトの入る人数で計算します。

最近は、入居者が発熱で入院する時、濃厚接触者と思われる職員をピックアップするんですが、半数は、自宅待機になります。

それを踏まえて隔離する部屋レッド担当者をシフト制で3交代でレッドをひとり担当で3人で24時間見る。朝から夕方まで看護師が補佐に入る。として4枚レッドの人は、トイレ以外は、ガウンを脱がないです。レッド対応の人のユニホームも使い捨てのシャツとズボンにして洗濯などの業務負担を減らす。介護職員を最低人数で計算しています。ガウンが不足時は、ゴミ袋120Lを買っていますのでそれを加工するか、業者に依頼するか?足らない場合、またその時考えます。

枚数として10名の発症として50日ぐらいしかありませんし、その前にN 95がもっとないです。

広がりで変わってきますし、階が違うとまた多く枚数が使われますから。

未知数ですね。今まで、コロナ発症させないと職員が頑張ってくれたので、今後も出さない様にと考えているので。

追加購入は、考えていません。

今買うと高いと思うけど備えておく事も必要と思います。悩んでいます。

このように、色々工夫をされているところも多いですが、

まったく機能していない現場もあります。

以上これは一部の施設看護師のお話です。

北九州では、いろんなクラスターも出始め、医療機関も救急の受け入れも厳しくなった時、別の疾患と思われるものでも受け入れしていただけず、たらい回しで、施設で治療をせざる得なくなったと相談報告がありました。外部のそれぞれの医療機関も自分たちの病院を守るのに必死です。

(北九州で施設の協会の看護部会リーダーをしているため報告がきます)

PCR検査を手当たり次第しはじめたので助かってはいますが、少しの症状でも隔離をしたり、スタッフも休んでいただいているので、疲弊してきています。

また、コロナ以外で、

この時期の自然な看取りについて。

私どもの法人もありますが、面会が制限ある中、工夫も必要で、オンラインを利用したり、いつもより会えない分逐一電話をしたりしています。(手紙と写真も送りました)

他の施設からも看取りの相談を受けることも多いです。写真は、お看取りのご利用者へのオンラインの様子。子供さんお孫さん7箇所からのリモート面会★

福祉現場は、医療的知識が乏しい分こと細かく提示する事がなによりも必要だと感じています。

私どもの施設は、法人のスタッフ全員にどこまで理解しているか?意識調査をして、わからないところはくだいて説明していっています。

少し落ち着いてきた時がチャンスで、基本の標準的予防策の徹底、基本にかえることが必要であり、シンプルにどう伝えるか?課題です。

コロナや災害時には、情報の共有にはIT化も必要。スピーディに必要な情報をいかに伝えるか?ウェルモさんやビーブリッドの竹下康平さんに相談しながら、今チャレンジ中です。

伝えたいことは山ほどありますが、こうやった介護現場の現状ですが、地域でも協力しあいもっとやっていければと思います。読んでいただき感謝です(^^)

所属

社会福祉法人援助会 聖ヨゼフの園

北九州高齢者福祉事業協会

全国高齢者施設看護師会

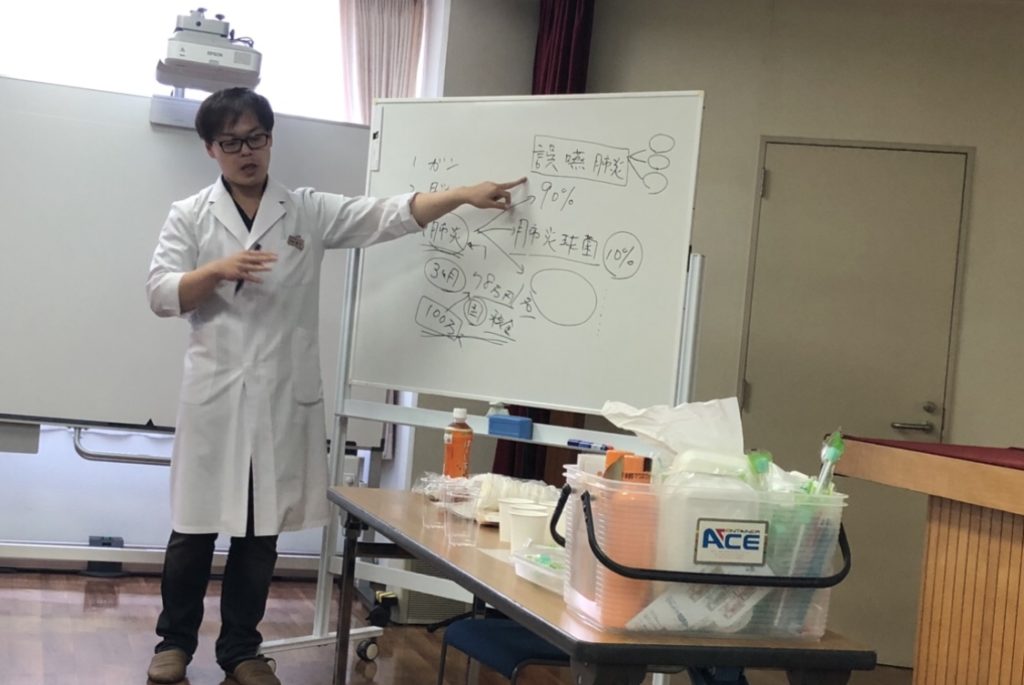

歯科医から教わる利用者の障害特性を知った上での食事のアプローチ方法について

かたいテーマですが、うちの特別養護老人ホームでの話しです★

毎月ご利用者が食事を食べていただいているところを歯科医師、栄養士、生活相談員、ケアマネ、介護職員、看護師でチームで観察し評価、そして日々の提供の仕方を確認しています。

(ミールラウンド)

その方のもっている機能や障害を把握した上で、座る姿勢の評価、覚醒状態、食事形態、食事の一口量、介助のタイミング等々。

また、身体を触っての筋肉の緊張具合。ご利用者をみての濱口先生の視点の凄さっ。YouTube↓

時々、さすがって嬉しくなる反面、その視点に気がつかなかった自分に対して、悔しいー!!っと感じることがある(笑)

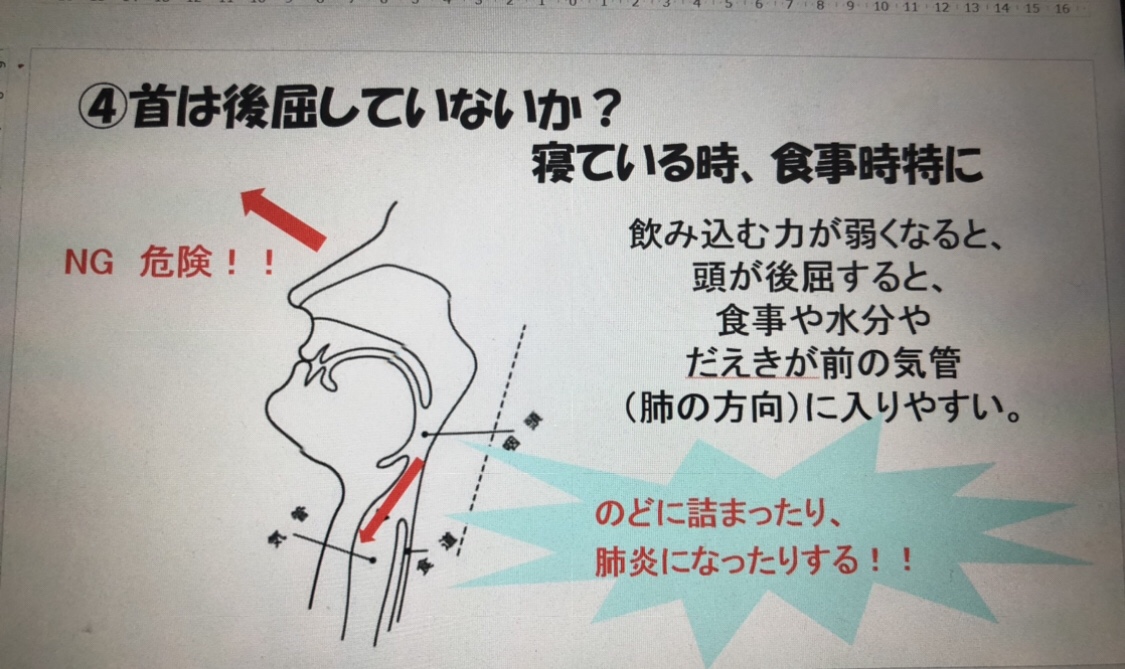

飲み込みの機能が落ちているご利用者で、やはり頭がどうしても後屈しあごが前に出てしまう方は、前の気管に入り誤嚥のリスクが高くなるため注意!!

車椅子のベッドレストの調整やクッションの利用。

あるご利用者は、食事形態がペーストだと飲み込むタイミングではなく、聴診しだらだらと飲み込んでいるらしく、想像するとこわい!!いけないっ!!

その後、食事形態少しアップしてみたら、モグモグを始めている。少し形があると咀嚼をし始め、飲み込み具合も悪くない。

何でも食事形態を下げれば安全というわけではないのだ。ここはポイント★

舌が突出してしまう方に対しては、舌奥にスプーンで押さえ気味に食事を提供するとスムーズに。

介護スタッフの提供の仕方がプロ級で上手い!!とさすがホメ上手な先生。喜ぶスタッフ(笑)

やはり、一番多いのは、認知症の方の先行期の問題の障害が多い。

食べ物の認識の仕方の特徴が違うので、ひとそれぞれのアプローチ方法。美味しいものだと食べ方が違ったり、覚醒状態をみたり、食事形態、ハイッていうタイミングで開口したり。

最近は、機能的にどうやっても誤嚥をしている方や、工夫しても栄養が摂れなくなっている方は、ミールラウンドの評価を踏まえて、ご家族に電話をし状況説明をすることが増えている。それは私のお仕事。

その時は、かかりつけ医師に血液検査を依頼し、栄養状態をチェック。

リスク命の問題になるので、心の準備と方向性の確認が必要になります。

病院を望まないご家族も多く、

栄養をとって少しでも長く生きて欲しいと願うか?少しでもいい美味しい食事をと楽しみをとるか?

現場の介護スタッフとも話し合い、

一緒に悩むことも多い。

しかし、長年施設で看護師していて、歯科医師でここまで現場でトータル的に観れる先生は今までいなかった。また、スタッフのモチベーションをあげるのが上手い。

ついね、私は濱口先生にあーだこーだと相談や無理強いをしてしまうけど(最近は介護スタッフも)勝手にいいパートナーと思っています。

コロナが終結したら、施設看護師、訪問看護師、病院看護師をあつめて勉強会頼もう。利用しまくる。

戸畑あすか歯科YouTube検索してね学びになりますよ✨

【物忘れって何が原因???】

ある友人から、お父さんが物忘れ的なものがあり心配と相談がありました。少し言動が幻覚っぽいか?

以前脳梗塞も患っていたり、糖尿病があり。日常の様子もお聞きし、

内科はかかっているので、そのかかりつけの先生に相談して紹介状(情報提供書)を書いていただき、私が尊敬する大学病院の神経内科の先生に受診する手順を伝えました。

実際に、

診察を受け問診、いろんなテストと検査、そして最後は脳の血流のSPECT検査。

アルツハイマー型認知症などはなく、内科的なことや生活習慣の問題が原因とわかりました。

糖尿病があり、飲酒量が多い、薬の飲み忘れ、そして脳梗塞してから出歩かなくなっていたようです。

受診後現在は、アルコールもやめ、Switchで囲碁を楽しんだり、お母さんは、お父さんが外でまた歩ける自信と体力がもどるようにってルームランナーを買ったり⭐️

症状が落ち着いてきたとの嬉しい便り。友人のお母さんから海苔がお礼に送られてきた。嬉しい!!↓↓↓

他にも、今までも何度も、友人や知り合いのご両親や利用者が認知症かしら?と心配になり、相談されることがありました。

そのまま、かかりつけ医の医師ではわからないこともあり、専門医でしっかり診ていただくことで、原因がはっきりしたことも多い。

側頭葉が萎縮していてアルツハイマー型認知症と診断された方もいますし、

以外と認知症以外のものも多く、生活習慣が関与していたりすることも。内科的なことも原因のこともあります。

糖尿病(けっこう多いし、薬も飲んだり飲まなかったりが)、肝機能、腎機能障害、アルコール性の問題。

また、介護認定も受けていない状態で、仕事をやめてから、生活に張り合いがなくなり、物忘れが出てくる。ご本人はクリニックにかかっていても、きちんと医師に伝えないので、先生もそれをわからぬまま、家族も悩んでおられることが多い。どうしたらいいか?

けっこう多い相談のパターン。

また、昔、知り合いとご飯を食べていて、「父が、階段を踏み外して転けて頭を打ったんよねー。一応病院にかかったら大丈夫みたいだった」と聞いていました。(その時詳しく脳外科にかかったかは不明ですが)

そして、一ヶ月半くらい経った時に父親が車の運転をしていて何かおかしいというと。自分から見ても、ちょっと意味不明なこといったりふらついたりしているようなと友人から相談が。

あっ、ひょっとしたらと思って脳外科にかかるように伝えたら、やはり硬膜下血腫の診断。

その後手術して完治し元どおりの生活へ。

同じように、あるケアマネからも相談されたことがあった。デイから担当利用者の言動がいつもとおかしいと連絡ありましたと。

よく転倒していた方。やはり同じく硬膜下血腫でした。

頭を打ったときには、何もなくてもジワジワとその後出血をし血腫ができ、一ヶ月後ぐらいに物忘れ等の症状が出ることがある。

手術して治る物忘れもある。高齢だから様子見ましょうと言われることも多々ありますが…。

生活の状態を振り返りよく知ることが必要だなぁと思う。

きちんと原因を知る。

専門医にかかる。本当に大切なことと思っています。わからないまま不安に過ごすより、しっかり明確にすることで、生活が取り戻せます。また頑張ろうと希望が持てます。

私も、この先生だったらと思えば、離さない(笑)そういう安心感はいいですね★

【理にかなった行動をすることが大切!!】

【異端児ナースの意味は?】

新型コロナウイルス感染症で世の中大変な中、何か心がザワザワしていますね。

毎日、外に出て人と会っていることが当たり前だったから、苦しい状態(笑)

今まで皆んな、しあわせボケをしていたのかもですね。私も含めて^^;

いろんな情報を見ていると、

それぞれの存在価値、地位を守り理由をつけ、人のせいにする人を見かける。その言動が自分の地位や価値を下げているのに気がつかない。

生きたくても生きれない人もいて、時間は同じなのに、本当にもったいない。あたりまえが幸せだと、今こういう時に感じているのも悲しいですよね。

今世の中、ピンチになっている今だからこそ、考えていなかった方も考えだし動きはじめるのではないでしょうか?

感染症もしかり、いろんな物事も本質をみてちゃんと冷静見て対応できれば問題がないのに。

みんな知らないこと、見えないことに混乱する。

【見える化してみる】書いてみる。

そして、一旦客観的に物事を見てみて、受け入れる。

あーこうなんだ。私って

自分の愚かさだったり、また逆に自分の強みだったりを見てみる。

自分次第、どう思い込むかで人生変わっていきます。

今起こっている出来事は出来事として捉えて、次どう自分の強みを活かして前に進むか?

わからなかったら、人に聞けばいい。「どう、私?」って。そして自分の人生決めるのは自分。

私も色々と見つめるいい機会になっています。

あらためて、自称異端児ナース★

なぜ、異端児なのか?

「ある分野で正統から外れ特異な存在とみられている人」

世の中の常識は、非常識なことばかり溢れていて、何が正統なのかわかりません

私も、世の中当たり前とされているおかしな感覚の中で、普通に生きています。

でも他の人と一つ違うのは、その中でもこれではいけないと非常識な型を破ることに挑戦している看護師ということで自称【異端児ナース】と呼んでます。

フローレンス・ナイチンゲールの言葉①

どんな仕事をするにせよ、実際に学ぶことが出来るのは現場においてのみである。人生とは戦いであり、不正との格闘である。

病院に第一の条件は、患者に害を与えないことである。

人間は一生に一度きりではなく、一日ごとに気持ちを改めていかなければならない。

わたし自身、看護師であり医療機関では救急、OP室、外科、整形、内科、精神科と経験し、現在、高齢者施設での看護師として生きがいを感じ働いています。

プライベートでは、シングルで子ども2人をどうにか育て上げ、本職とは別に講師業や地域でのボランティア活動に勤しんでいます。

職場だけでなく、社会では沢山な問題で悩んでいる人に遭遇したり、また人のために自分は輝きたいと思っている仲間もたくさんいます。

生きていると本当の様々な出来事があり、その中で私は人に寄り添う、人に尽くすという看護師としての本質に忠実でありたいという信念を持っています。

私たちは、

時の移り変わりの中で、何度も不幸と幸福を繰り返し与えられ、試されている現実を感じます。

でもこの痛みが今後の時代を生き抜く価値を与えようとしているのかもしれないなと感じています。

大変な中、何が知恵を出し合い支え合えたらと思い、ウズウズしていますね。

いつか元気に笑って大勢とお会いしたいです★

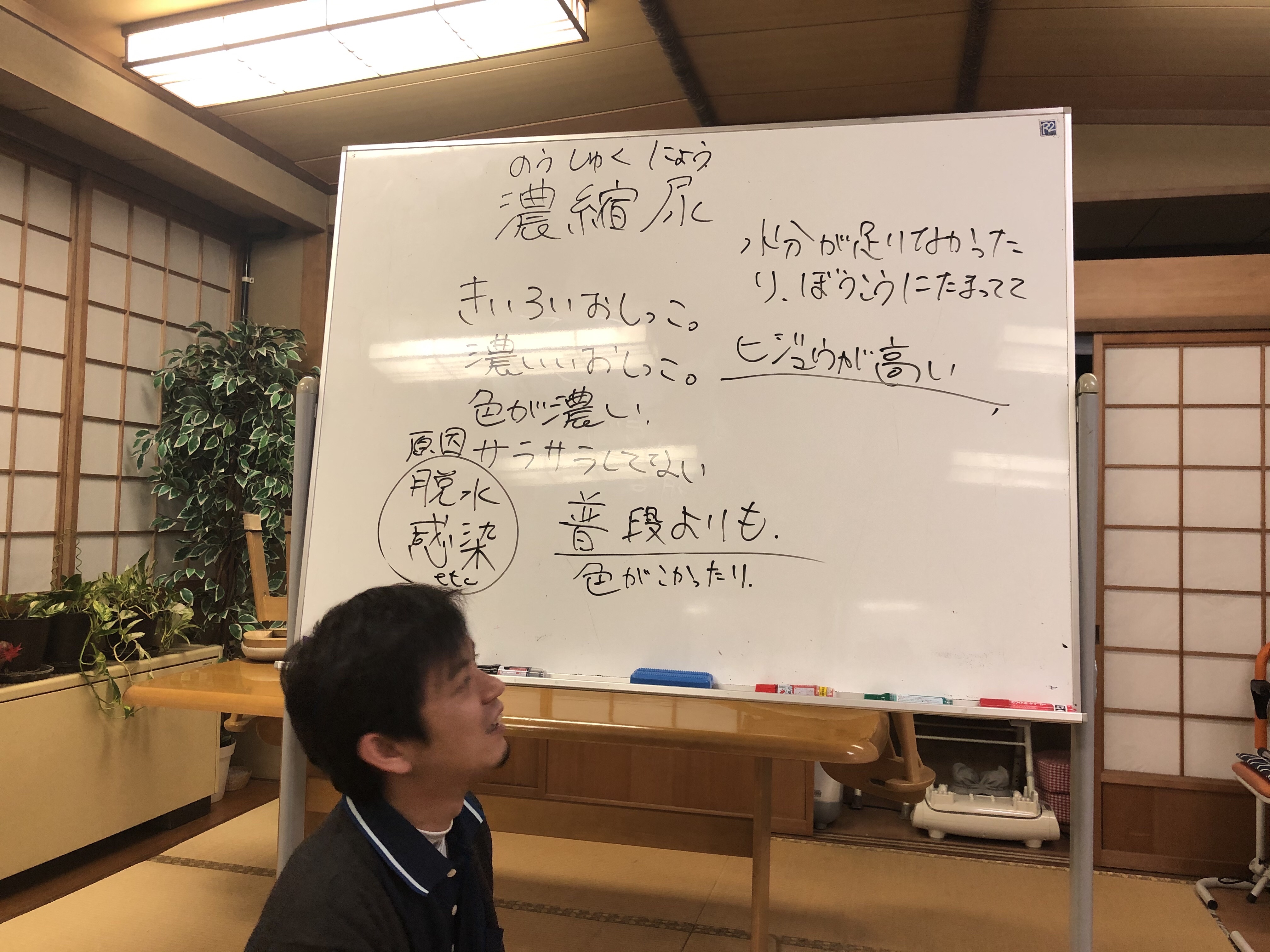

【言葉の意味や伝え方 パート①】

私は、17年前、介護施設に勤めはじめた時、医療の言葉をわかりやすく説明することがよく出来ませんでした。

施設では医師がいない分、医師とコンタクトをとって、ご家族に説明をしないといけない。

また、介護職員には今まで使っていた言葉が通じず、看護師だから偉そうに上から話すと言われ。

くだいても、くだいても砕ききれず(笑)相手がわかってくれないと人のせいにしていた生意気な私も時々いました。

でも現実

わかっているつもりでわかってなかったのは私💦

全部物事を知ってるかと言えば知らなかったし、言葉の使い方以前に、意味が詳しくわからないと説明できない。

そして、相手や環境を知って伝えることの大切さも学んできました。

その都度調べ、学ぶ。

仕事をしていて【知ること】は当然のこと。

そして、その言葉を大切に相手に理解していただくことで、安心感を感じてもらえたり、信頼関係もそこで得ていくんだと感じました。

知ることは自信にも繋がります😊

しかし!!

そんなふうに偉そうに言ってもですよ、わかってなかった自分に一年前ちのよしかずさんに出会いまた、気づいてしまったのです。

愚かな私。

介護現場での単語(言葉)の意味をしっかり理解しているかどうか?

久々頭をガツンと殴った方の登場!!

※渡辺哲弘さんが、一番初めに私の頭を殴りました(笑)

介護職の方も、

単語ひとつひとつをわかって使っているかといえば、出来ていない。

見よう見まねで業務を行っている現実。また、間違った呼び方もしている。

健側(けんそく)をけんがわと呼んでいたり、

入れ歯のことを、義歯(ぎし)というのですが、ぎばと読んだ方もいた。

また、急にADLは何?説明しなさいと言われて答えられますか?

日常生活動作

食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動を指す。

では、整容ってどんなこと?

移動ってどんなことを示すの?くだけは砕くほど奥深い!!

そして、なにより、

介護する側、

人それぞれの捉え方をされて、

介護を受ける側って、

どれだけのことよ?って思いません?

そこで、

一緒に学んだ松本翔太くんは、ちのさんの勉強から衝撃をうけ、

まず言葉を知ることからはじめたいと思い勉強会をはじめました。

わかりやすい言葉を使う。

単語ひとつに対し、読み方、意味、伝え方を学び、集まった方の事例もプラスにされていくとドンドン楽しくなっていきます😊

また、いろんな事業所間や業種間で学びも出たり、繋がりもできたりと楽しくなります。

何よりも楽しく会話できることが、仕事終わりに参加しても、次の日にまた頑張ろーってなるものです。

みなさんも是非参加されませんか?

北九州市内の事業所を巡りながら、二週間に一回集まっています(今のところは、第二、第四火曜日19時)

病みつきになりますよ😊

追伸

まだ、周りの方で認知症のことを認知と呼ぶことが多い現実に頭悩ませます。認知がすごいというと?

さて、どういう意味でしょう?

【インスハートコンサート再び、そして落水洋介の現実】

インスハートは、本当に日々医師として現場で頑張っておられます。

医療現場は本当にきれいごとで終わらない。患者さんと向かい合っても、治せない救えない現実に心打ち砕かれることがある。

私も看護師だから、

救えない命があったり、病気や障害と共存して過ごすことの大変さと対面した時に、私たちに何ができるのか?葛藤しています。

だからこそ、

歌で心を癒し寄り添いたいという熱い思いの彼らに、わたしも心動かされ、応援したいとまた主催を決めました。

そして、難病の友人である落水洋介くん。

前向きは技術という彼の言葉の裏には、看護師だからこそ見える彼の変化や葛藤があります。

マイナスなことを思っても仕方がない。だから笑顔で前向きに、本当に共感する言葉です。

でも、目をつぶっていて前向きばかり考えようとしても身体は正直なんです。

彼の変化を感じています。

しゃべりは遅くなるし、食べる時に口からこぼれたり、手の指の動き、車へ移乗する時の感覚、身体の向きが上手く変えれずきっと眠れてないのはわかるし、毎日ヘトヘトなのに、笑っている。

マイナスに思っても仕方ないと必死。必死に本当は生きている。

正直、インスハートの落水くんの歌【わたしへのさよなら】を始めて聞いた時、流石だなやっぱり医師だなと思いました。

彼ははじめは、歌の内容を聞き、自分とは違うと私にいいました。

なぜかって、インスハートの歌はいつも笑っている彼のイメージとはかけ離れたものだったからです。

本当の心の奥底はインスハートの歌のとおり葛藤する部分がある。

それを考えるのが苦しいから、考えても仕方ないと前を向いて生きてきたから、違うように聞こえたのでしょう。

その後に、この歌に蓋をして忘れていた自分の感情に触れた彼がいたと思います。

私にとっても、きれいごとばかりでない、彼のそして家族の心の葛藤を感じ、目を背けてはいけないと思わせてくれました。

笑っているけど、

落水洋介は必死に生きているんです。

側で一番何だかんだ口うるさくって、あーやこーや言ってしまって反省するけど、わたしも苦しい時がある。看護師と友人という視点で揺れ動く。

そして、ご家族。

とても温かいお父さんとお母さん、奥さんと子どもさん、ご兄弟。

同じく彼を思い苦しみ葛藤もありながら、彼を愛し付かず離れず寄り添っている姿をみて、素晴らしい家族の形だなといつも感動させられます。

それぞれ、苦しい時もあるだろう。

でも、同じく前向きに笑って共に、この落水くんと家族、そして仲間と一緒に支え、支え合って生きていけば、困難なこともともに乗り越えていけると信じている。

皆さんも日々がんばっておられることと思います。

もっと沢山の辛い現実と戦っている人の励みになり、仲間となり、共生できるそんな地域、社会になればと信じてます。

1月6日のコンサートの時は、本当に沢山の子どもさんから大人、高齢者、障害者の方も来てくださり、これが共生社会の縮図だと思わせてくださいました。

皆さんと共に生きる。

今回は、ColorhythmRisaちゃんにも登場していただきます!!

12月28日も、きっとそんな温かい場所になるように仲間とともに、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします🤲

ぜひ、足をお運びください★

チケット購入

落水洋介応援隊 代表 真鍋 哲子