特養等の介護施設は医師が常駐していません。医療職以外は素人がほとんどで、私たち看護師が舵をとっているところも多く、組織や外部と連携をとり、施設を守るために必死です。

(わたしどもの法人は、理事長や経営軍がしっかり動いてくださるので助かりますが…。)

このコロナ感染症が流行した時から、全国や地域の施設看護師とのコミュニティの意見交換をしています。

皆さん、本当に同じく頑張っておられ、正直涙が出ました。

それぞれの様子の一部をご紹介したいと思います。

①特養看護師Aさんより、

今回は、看護師の知識、技量、経験が大いに活用したと思います。本当に不眠不休であらゆる知恵を出して入居者の方を守っていると思います。

当施設では、施設内で発症した場合の時に慌てない様にレッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンをテープで張って、職員の動きのシュミレーションを何回か行いガウンの着脱の練習を何回行いました。

マニュアルを作り職員が最低人数になった時の動きなど兎に角、実際、発症した時慌てない様にしました。物品もチェックしたことで、足らないものや購入したものもありました。実際発症した場合本当にこの動きができるのか不安だらけです。

準備することが大事だと思うので、毎日発症しないで欲しいと考えています。

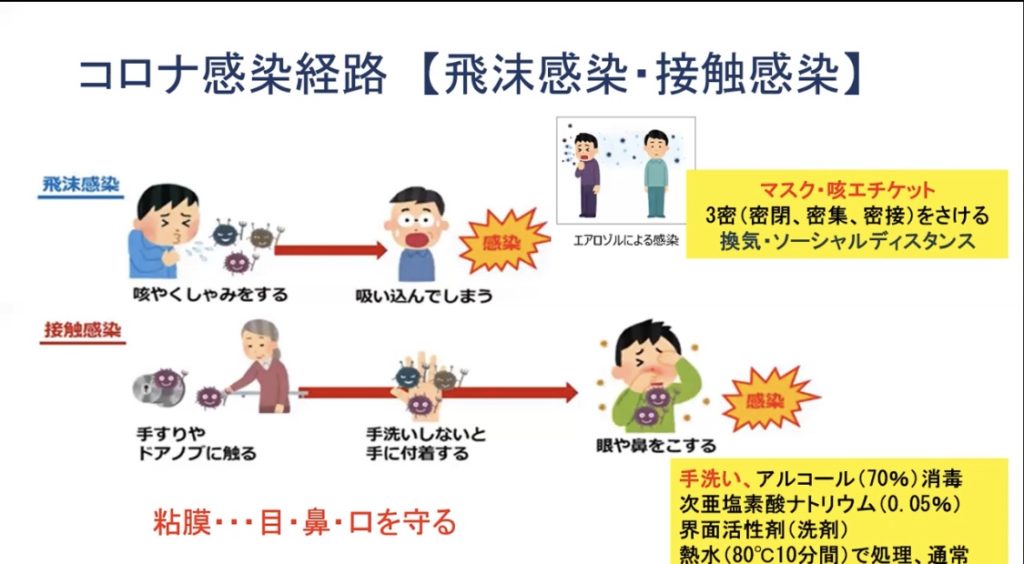

その為、施設の介護の意識改革をするのに毎日メール配信して、自己管理、手洗いの徹底、今までは、適当にと言う認識を完全なものにして来たと思っています施設を巻き込み、職員を一体化し、やりすぎと言う様なところまで介護に言いました。

家族に不安を抱かせない為1週間に一回状況報告の電話連絡してます。

家族との面会は、オンライン面会もしてます。

施設環境整備していくために、次亜塩素酸で毎日毎日清掃しています。

トイレ環境、居室環境の改善、環境クロスで拭いてもらう。フロアも時間差で食事をして、テーブルもな向かいにならない様に一定方向に向けています。

受診は、先生と電話にて完結出来るものは、しています。今後も気を緩めることなくいきます。今は、このまま継続しインルエンザの対応に向かっていきます。

次の事を考えています。

みなさんこれが正しいわけではないですが、ちょっとだけ聞いて欲しいと思いましたので書き込みしました。宜しくお願いします。

②Bさんより

毎日のお仕事お疲れ様です。

コロナ対策に関して、、、本当に神経を使いました。頑張りの様子を是非聞いてください♀️

世間でコロナが増え続けているころ、私たち施設では、謎の発熱者が増えていました。 各ユニットで数人ずつの発熱。そして、既往にもないのに急な喘鳴の方もいて、コロナ肺炎⁉️と救急受診。初のPCR検査をしました。

本当に不安でいっぱいでした。もし陽性ならもう、家に帰れないよね…。今日勤務の私たち…。と。

どん底にみんな落ちましたけど、結果は陰性でした。

嘱託医からは、インフルエンザなどの感染症対策でと。入居者は個室対応。職員のマスク、手洗い、消毒を1人ひとり徹底させるようにと。

それだけ。

発熱してる入居者家族からは「PCR検査をしてくれ!」と。。。

何をどう説明しても聞き入れてもらえず、嘱託医や保健所への確認や家族への説明…。本当に大変でした。

そのような中でも、私たち看護師は日々のケアにも追われながらの体調確認。発熱者の個室対応に必要なマスクや消毒などの物品準備。毎日のアクセル消毒による清掃。介護士へ入居者の体調不良時の対応を確認、細かく申し送りをしたり、合間を見て、ほぼ毎日のコロナ会議。

県や市からの御達しの確認。

面会禁止により、家族へ入居者の様子を密に連絡。

面会が出来ない寂しさからくる体調不良の入居者への対応、対策。

産業医との連携。

もしも、職員がコロナ鬱に陥った時の対策の話し合いなど。など。

どれもこれも、看護師が関わっているし、看護師1人ひとりの責任、負担は改めて大きいと感じました。

普段から、看護師の配置人数について若干の違和感を感じながらも、日々責任と誇りを持って働いています。

真鍋さんがおっしゃるように、私たち施設看護師を評価してほしい‼︎と私も切実に思っている1人です‼︎

いつも勇気をありがとうございます✨✨

③参考にならないかもですが…。経験があり書き込みします。

当施設の居室は、ユニットではなく4人の居室でカーテン隔離なんです。

数ヶ月前に同じ居室の入居者が発熱したり下痢嘔吐が発症しました。そこの居室環境としてクーラーが付いていたのですが、家庭用みたいだったんです。

何年もちゃんと掃除をした事がないとの情報があり掃除を行ってもらいました。

その後、発熱もなく落ち着いています。

コロナ発症前だったので…。空調設備は、管理が必要だと思いましたので…。そのようか感じです。

⑤病院への診察は、薬処方だけなら家族のみでお願いしたり、電話で延期できるかどうかの相談をしたり最小限になるよう、手配しています。

もちろん、家族のみでの受診の場合は、状態のわかるように情報をまとめた文書を一緒に持って行ってもらうなどもしています。

④うちの特養でも同様です。

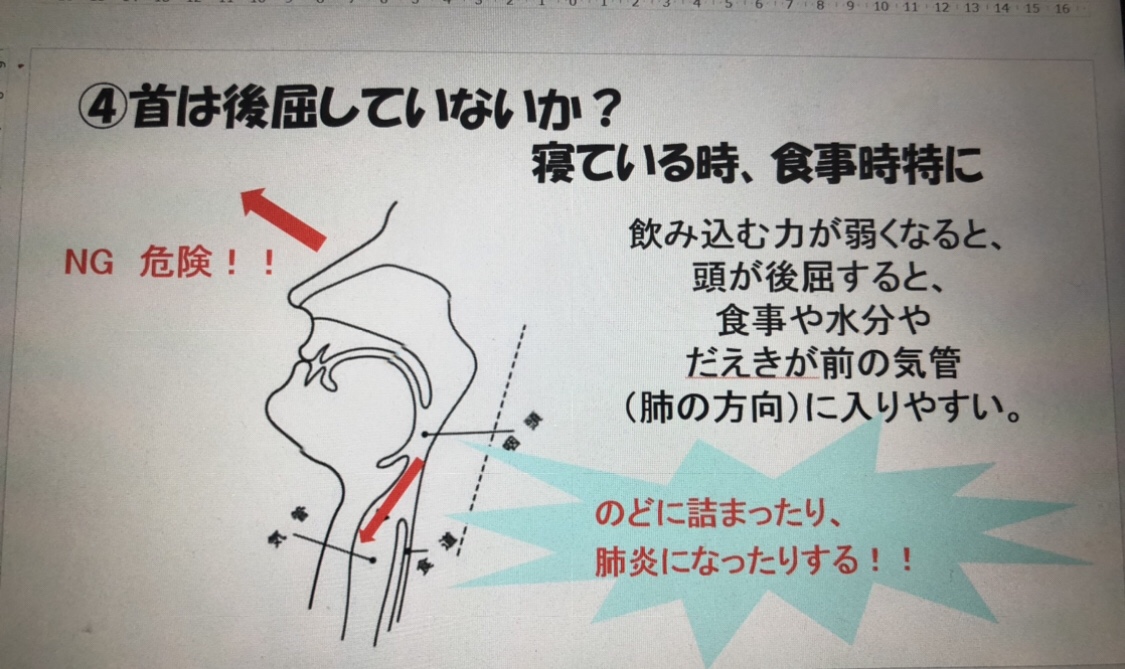

一時期発熱者が数名出ていて誤嚥性肺炎を疑うものの、条件に当てはまるためコロナウィルスの相談センターに連絡を入れ念のための報告をしました。

もちろん簡単にPCR検査はしてもらえないので、疑いだけでも最大限の対策をとっていました。

普段行う集団でのレクレーションや、体重測定などもできるだけ他のユニットと交わらないよう工夫して行い、職員以外の施設内出入りをシャットアウトするため、リネン類も玄関まで職員が運んでいます。

毎日の共有スペースや、居室の手すりなどの消毒も午前午後で看護職員や相談員など、本当に他職種総出で行っています。

職員の外出自粛の通達も、毎日の検温、行動記録なども行っています。

今までの災害時のBCPを見直してコロナウィルス対策用にアレンジしたものを作成中です。

ゾーニングや、ガウンの着脱場所、何人のスタッフで検温は1日何回か、などです。

あと、〇〇県は陰圧室を作るための助成金がでるらしく、簡易式での装置の購入を業者と相談しています。

でもそれは、裏を返すと入院させてもらえない前提なのか?と不安にもなります。

休憩も窓のない休憩室なので人数制限や座る場所を対面にならないようにしたり、と工夫しています。

困っているのは利用者様のマスクの管理で数がないから職員も使い捨てには出来なくて、洗うのですがこれがなかなか、捨てるしかないほどの汚染のマスクはどうしたものかと。小さな悩みですが物資がないのは辛いですね。

もしもの時用のガウン、ヘアキャップ、フェイスシールドは取り敢えず購入していますが使わずにいれることを祈るばかりです。

⑥問題だらけです。

コロナが拡大すると職員が減りたちまち機能しなくなると言う現実があります。

ひとりの利用者が発症するとそれに伴い多くの介護の方が関わっていると言う事がシュミレーションしても本当に大丈夫なのかわかりません。

シュミレーションでは、10名の発症という想定でしたが、もっと人数が増えると思います。

濃厚接触者の人数で変わってきますね。

介護の方のその時のシフトの入る人数で計算します。

最近は、入居者が発熱で入院する時、濃厚接触者と思われる職員をピックアップするんですが、半数は、自宅待機になります。

それを踏まえて隔離する部屋レッド担当者をシフト制で3交代でレッドをひとり担当で3人で24時間見る。朝から夕方まで看護師が補佐に入る。として4枚レッドの人は、トイレ以外は、ガウンを脱がないです。レッド対応の人のユニホームも使い捨てのシャツとズボンにして洗濯などの業務負担を減らす。介護職員を最低人数で計算しています。ガウンが不足時は、ゴミ袋120Lを買っていますのでそれを加工するか、業者に依頼するか?足らない場合、またその時考えます。

枚数として10名の発症として50日ぐらいしかありませんし、その前にN 95がもっとないです。

広がりで変わってきますし、階が違うとまた多く枚数が使われますから。

未知数ですね。今まで、コロナ発症させないと職員が頑張ってくれたので、今後も出さない様にと考えているので。

追加購入は、考えていません。

今買うと高いと思うけど備えておく事も必要と思います。悩んでいます。

このように、色々工夫をされているところも多いですが、

まったく機能していない現場もあります。

以上これは一部の施設看護師のお話です。

北九州では、いろんなクラスターも出始め、医療機関も救急の受け入れも厳しくなった時、別の疾患と思われるものでも受け入れしていただけず、たらい回しで、施設で治療をせざる得なくなったと相談報告がありました。外部のそれぞれの医療機関も自分たちの病院を守るのに必死です。

(北九州で施設の協会の看護部会リーダーをしているため報告がきます)

PCR検査を手当たり次第しはじめたので助かってはいますが、少しの症状でも隔離をしたり、スタッフも休んでいただいているので、疲弊してきています。

また、コロナ以外で、

この時期の自然な看取りについて。

私どもの法人もありますが、面会が制限ある中、工夫も必要で、オンラインを利用したり、いつもより会えない分逐一電話をしたりしています。(手紙と写真も送りました)

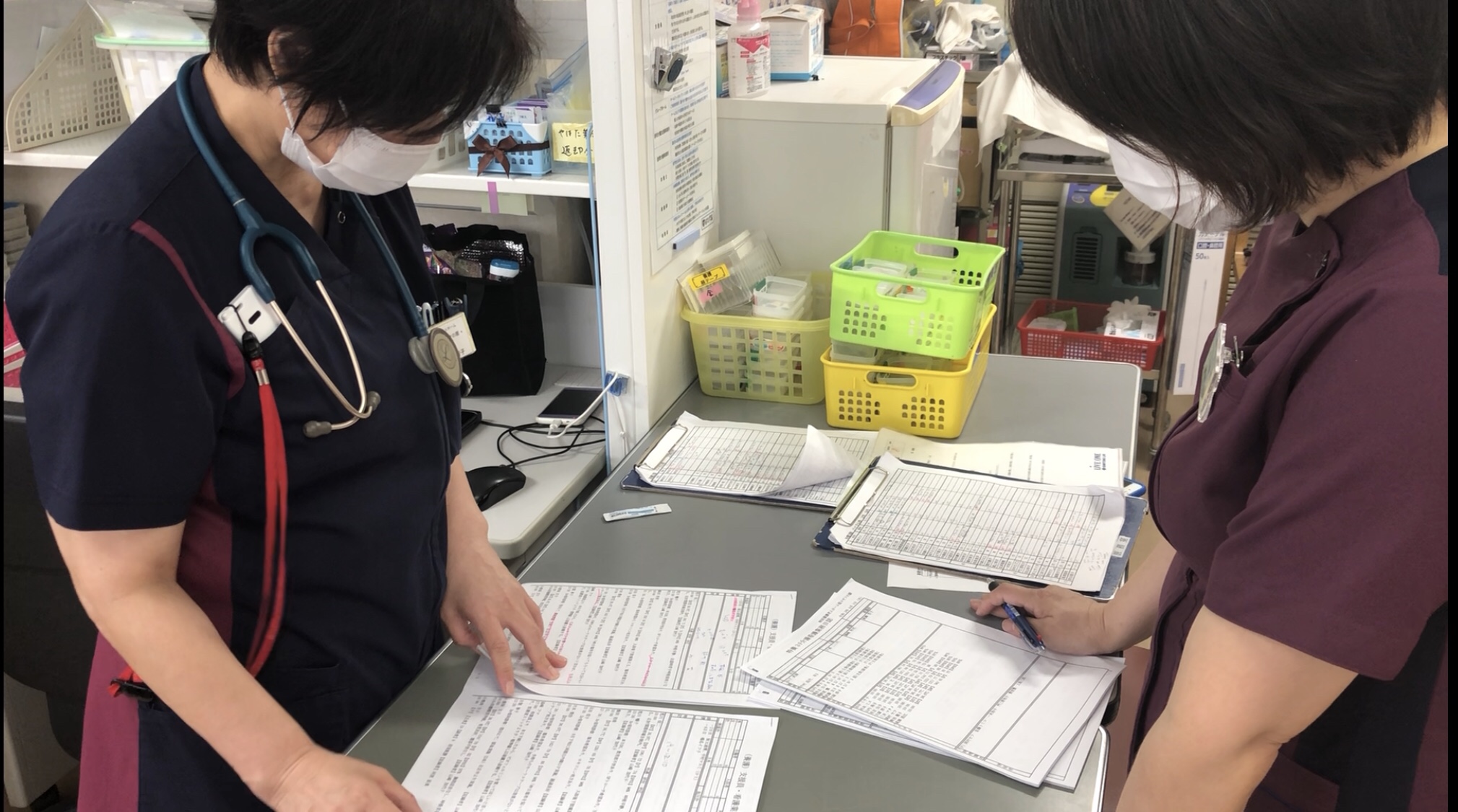

他の施設からも看取りの相談を受けることも多いです。写真は、お看取りのご利用者へのオンラインの様子。子供さんお孫さん7箇所からのリモート面会★

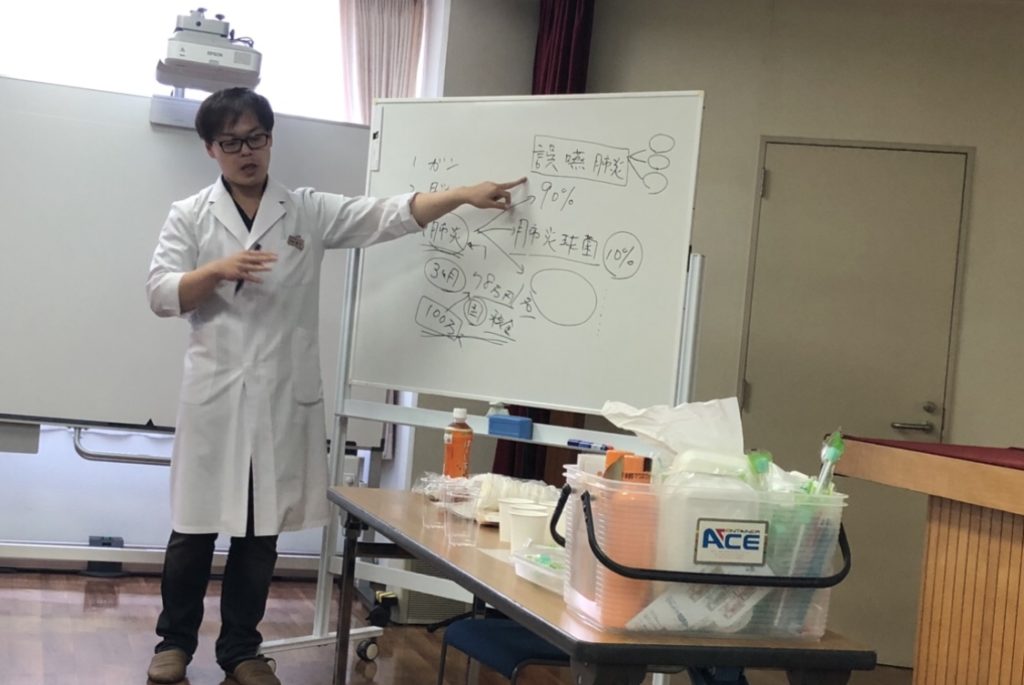

福祉現場は、医療的知識が乏しい分こと細かく提示する事がなによりも必要だと感じています。

私どもの施設は、法人のスタッフ全員にどこまで理解しているか?意識調査をして、わからないところはくだいて説明していっています。

少し落ち着いてきた時がチャンスで、基本の標準的予防策の徹底、基本にかえることが必要であり、シンプルにどう伝えるか?課題です。

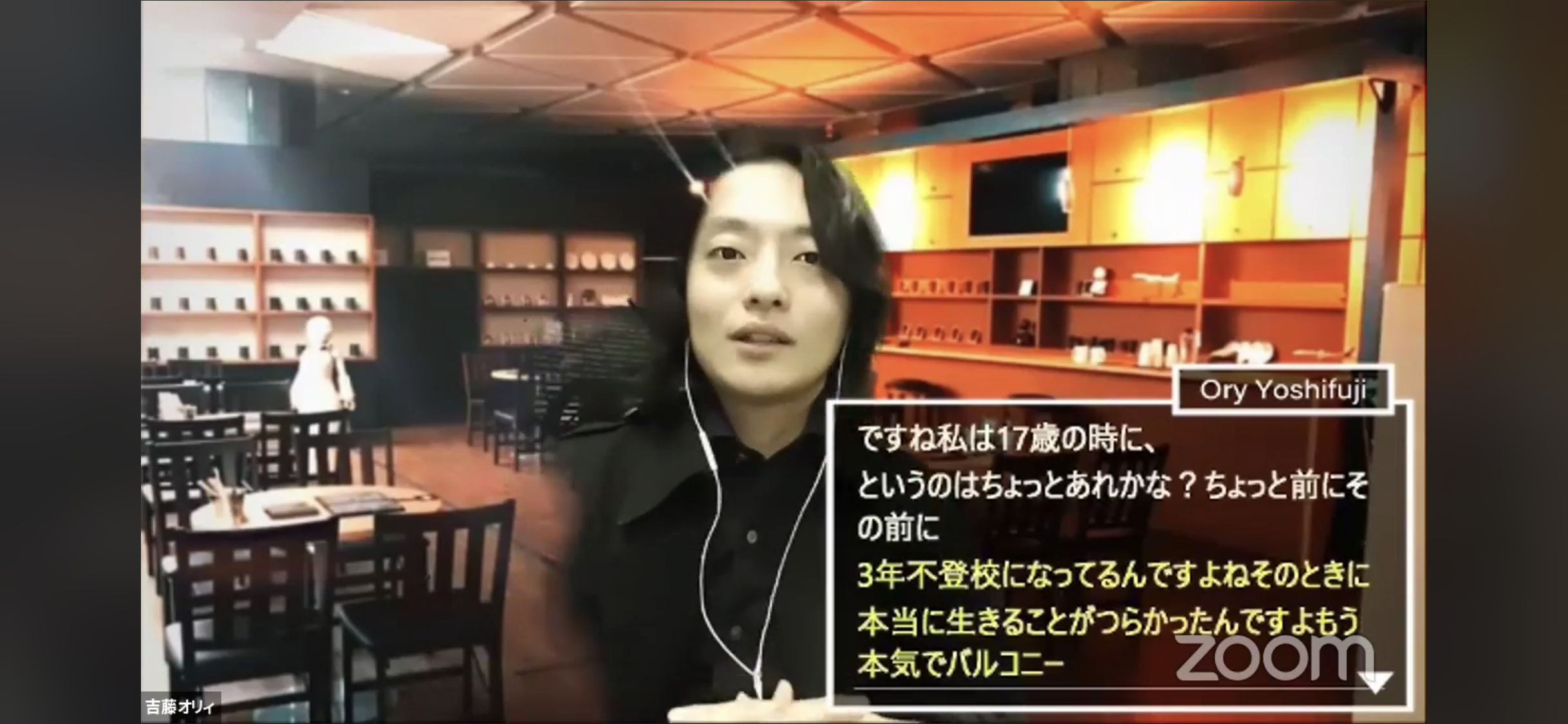

コロナや災害時には、情報の共有にはIT化も必要。スピーディに必要な情報をいかに伝えるか?ウェルモさんやビーブリッドの竹下康平さんに相談しながら、今チャレンジ中です。

伝えたいことは山ほどありますが、こうやった介護現場の現状ですが、地域でも協力しあいもっとやっていければと思います。読んでいただき感謝です(^^)

所属

社会福祉法人援助会 聖ヨゼフの園

北九州高齢者福祉事業協会

全国高齢者施設看護師会