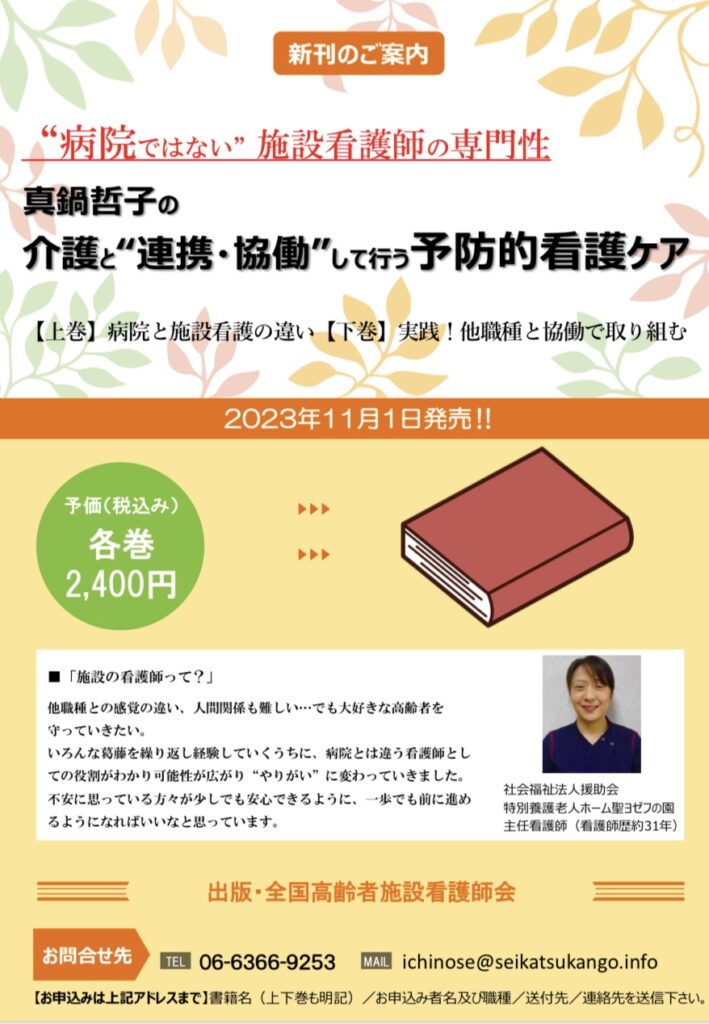

執筆した本が出ました!!ここクリックしたら購入できます↓

【はじめに】

みなさんの高齢者施設の看護師のイメージってどんな感じでしょうか(笑)

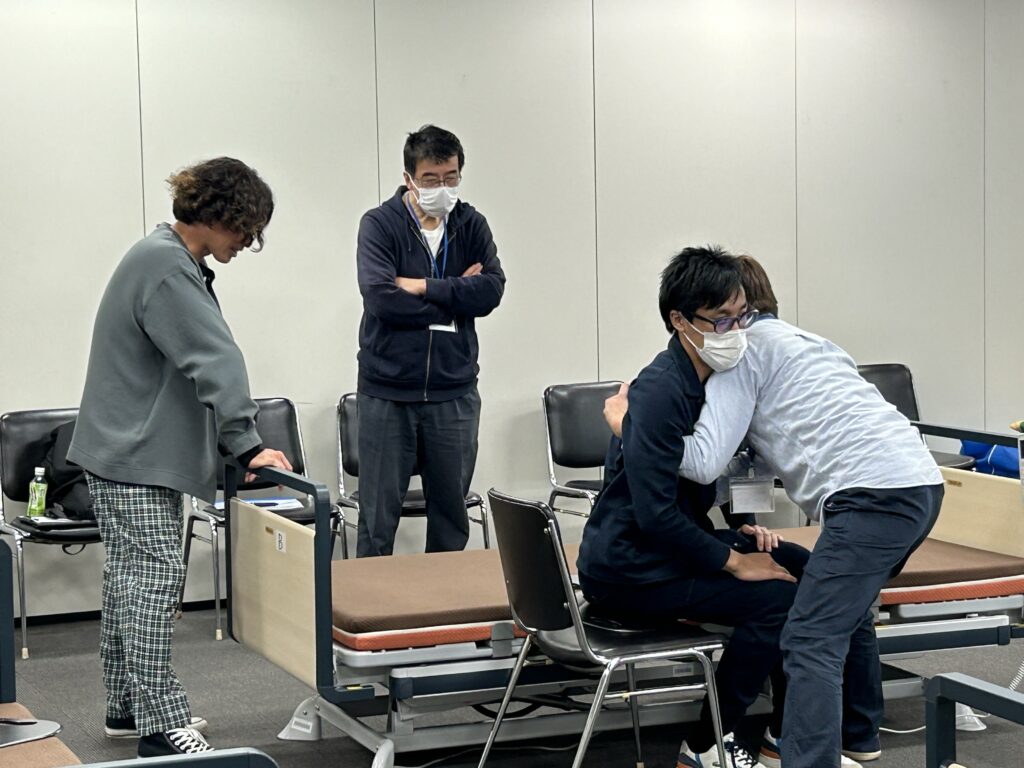

介護業界の他職種からは、看護師は偉そうにしている、歩み寄るのが難しい等 マイナスに言われることもあって、私が「生活の場での看護師の動き方って習っていないのです。わからないことも多く私たちも手探りでやっているのです」と伝えると皆さん「うそでしょ?」と驚かれます。

約 20 年前私は高齢者施設に働き始めた時、施設には常勤の医師がいないこともあり、ご利用者の状態が悪化し緊急時に右も左もわからなく、とまどい混乱したことを思い出します。

施設の看護師って?他職種との感覚の違い、人間関係も難しい・・でも大好きな高齢者を守っていきたい。

いろんな葛藤をくりかえし、そして、経験をしていくうちに、病院と違う看護師としての役割がわかり、可能性が広がりやりがい に変わっていきました。

【私たち施設看護師こそが出来ることがある】

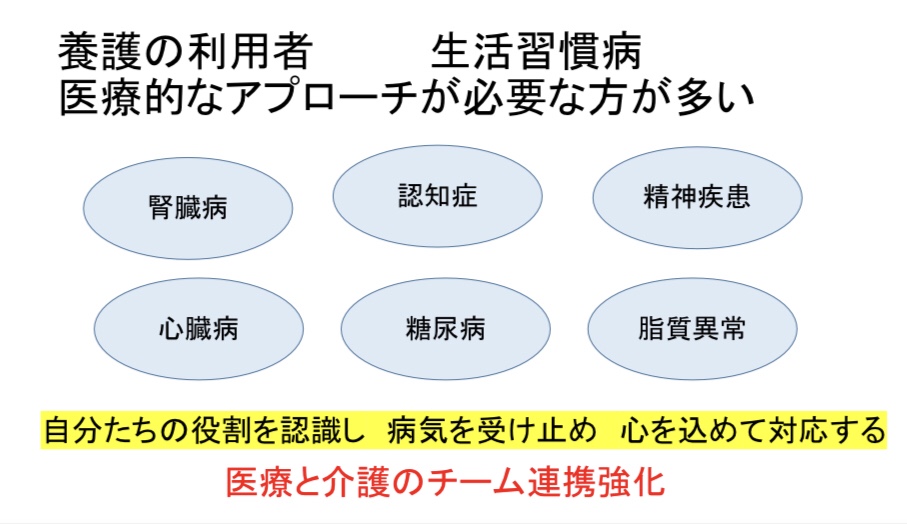

わが国では少子高齢化が進み、そして医療の高度化によって医療・介護ニーズが増えてきています。

そのため多様化・複雑化も進んでおり、治療・療養の場に係る制度等は、今までの病院完結型から地域 完結型へと急速に変わってきています。

医療福祉サービスの提供者にとっては、地域で暮らすその人を中心に支える視点も不可欠で、近年では看護師が果たす役割の拡大とともに、活躍する領域や場の多様化が進んでいることを感じています。

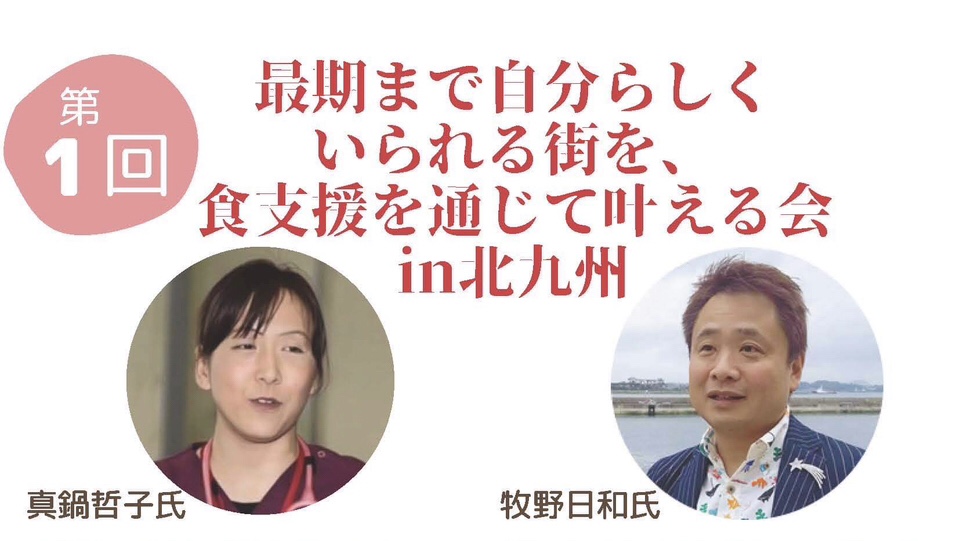

また同時に、施設や地域の枠を超えて療養を支え、そして最期まで誰もがその人らしい生活を送れるよ うに支援する専門職として、看護師への期待は大きいと信じています。

しかしその現状をしっかりとらえ、やりがいを持ち働いている方がどれくらいいるでしょうか?

現在、介護現場で働きながら全国で講師をさせていただき、同じように悩んでいる看護師の多さに圧倒しています。その中本当に頑張っている!

特にコロナ禍では、計り知れないくらい大変で命を守るために施設看護師たちは奮闘していました。

私も本当に孤独に思ったことは多々あり。全国で不安に思っている施設看護師たちが少しでも安心できるように、また一歩でも前に進めるようになれれば嬉しいなと思っています、看護師が現場を変える!!

また看護師との付き合い方に悩まれている方。多職種の方にも知っていただけるだけで、共通認識のもと仕事がやりやすくなるのでは?と思います(笑)

【私自身のことについて】

私は、地元北九州の看護学校を卒業し、最初は広島の病院に就職しました。

救急、OP 室、整形外科、 内科と経験し、命を助けるためになった看護師でしたが、延命の時代、病気が治らなくて苦しんで亡くな る患者さんとの出会いや、父を 54 歳で亡くし、生きるとは?死ぬとは何なのだろうと考えてきました。

その後、波乱万丈な人生。結婚して二人の子供を授かり、北九州にもどり離婚。母子家庭で子どもを育 てながら、老人保健施設、精神科デイ、精神科急性期病棟で勤めました。精神科医療も好きだったので すが、若い子供たちが病院に逃げ込んできて、その家庭環境を知るたびに、自分も子育てに自信がなく なり、子どもの学童保育の先生に相談したところ、高齢者施設に勤めたらと紹介されたのが特別養護老 人ホームでした。

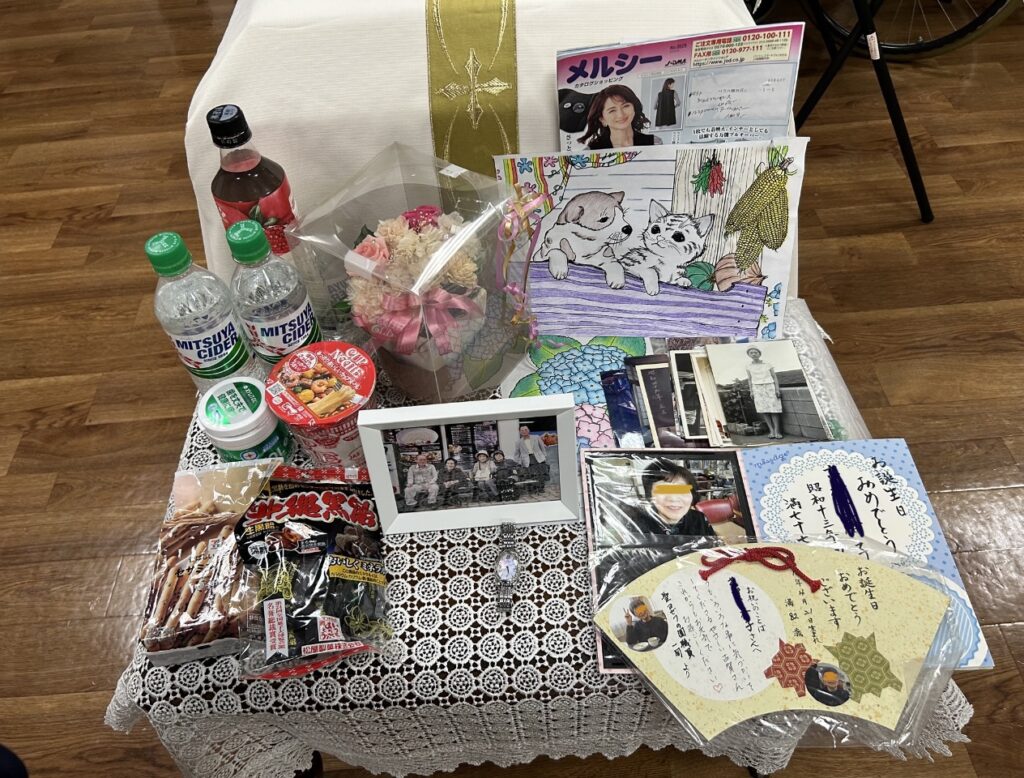

小さなころから一緒に過ごしてきた、祖母は認知症で寝たきりになり特別養護老人ホームで最期を見送 りました。その時、命を施設で最後まで見送ることが出来るのはいいなと思っていたこともあり 2002 年 高齢者施設に転職しました。

しかし、高齢者施設に入ってまず驚いたのは、医師が施設にいないことの責任の重さでした。

また、介護職との意思疎通の困難。

ある時は、病院に利用者を救急で搬送した時、医師より、「施設から救急で よく来るけど、施設で看護師は何をしているのですか?どうにかしてくださいよ」と言われたことがあり、介 護現場の事情は病院側にはわからないことに悔しい思いをして泣いたこともありました。

その時、施設の看護師は病院の看護師よりスペシャリストと思っているとある方から言われました。

内科 や眼科や、整形外科、婦人科..生活の中でどの分野も観ないといけない。また 10 年先、高齢化時代が 来たときは、施設看護師の活躍する時代がきっとくる。そう信じて頑張ってと言われ…。その言葉を頼りに ずっとやってきたように思えます。

今は高齢者施設で生きるを支え、命を見届ける。死ぬ瞬間だけではなく、今生きているこの瞬間からそ の人らしく生きることを支えたいと強く思うようになりました。

動けない方が沢山います。身体が動けても心が伏せて動けない人、 身体自体が動かせない人、社会的に追いやられている人、動ける私たちは幸せです。

動けて幸せなはずなのに、それぞれの存在価値、地位を守り理由をつけ、人のせいにする人を見かける。 尚更、その言動が自分の地位や価値を下げているのに気がつかない。 動きたくても動けない人がたくさんいる自分は動ける

生きたくても生きられない人もいて、時間は同じなのに、本当にもったいない。 今まで経験した一つ一つの出来事が自分を人として看護師として成長させてくれました。 少しでもヒントになる出来事をひとりでも多くの方にお届けできたら幸いです。

【何をお届けしようと思っているか】

介護や看護についてお話をさせて頂くことも多くなり相談されることが多いことは、 「色々なセミナーで勉強するのですが、実際自分の職場(介護現場)にあてはめて実践できない。悩みも解決できない。毎日が堂々巡りなのです」という内容です。 私も同じく、日々介護現場で普通に働き、悩みつづけそして多職種チームで高齢者介護看護に携わっています。現場にいるからこそ伝えられる言葉がある。

「心×知識×経験(技術)」

現場からの率直な思いや悩みエピソードまたそれに対しての形を真鍋流にお届けします。

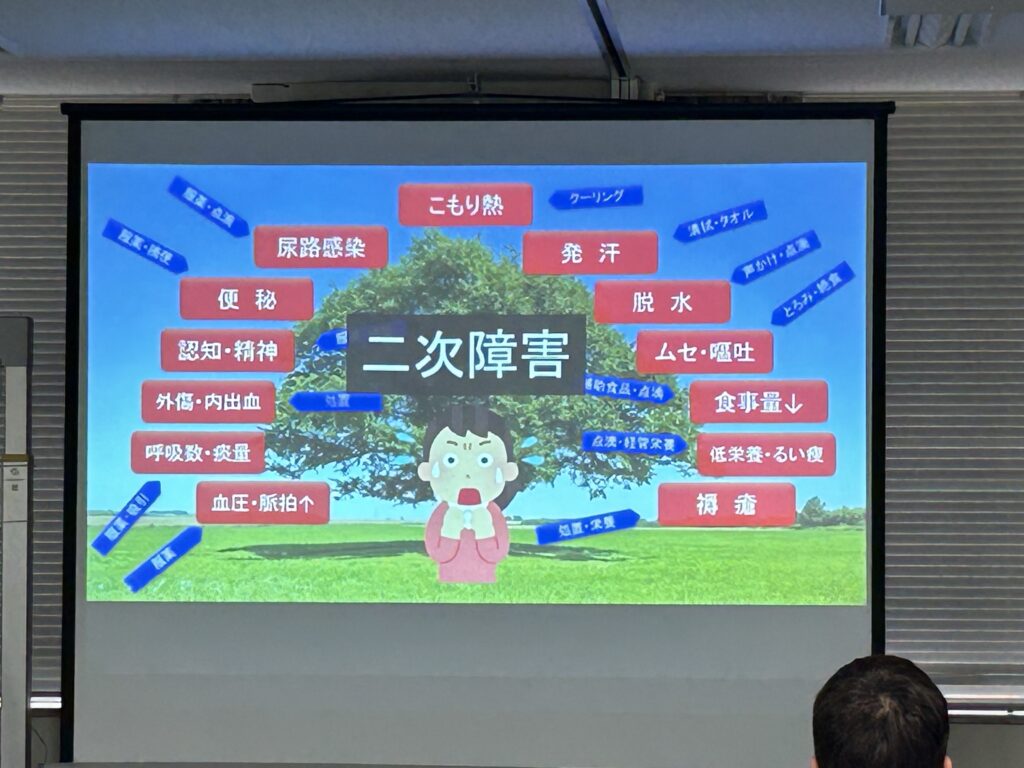

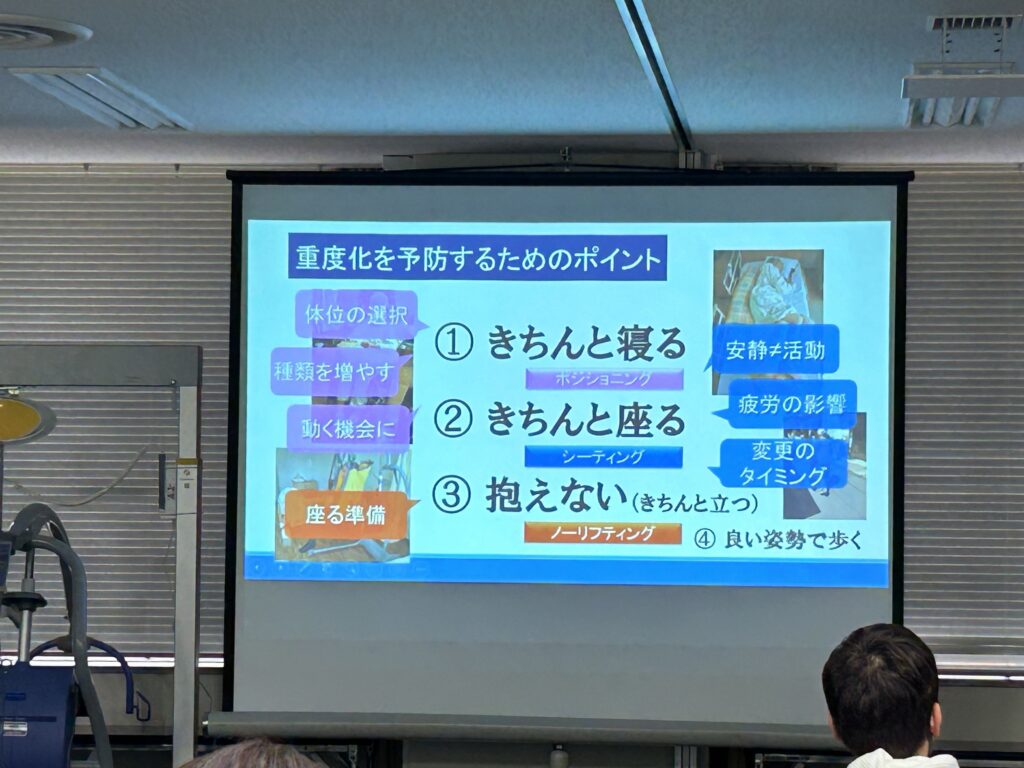

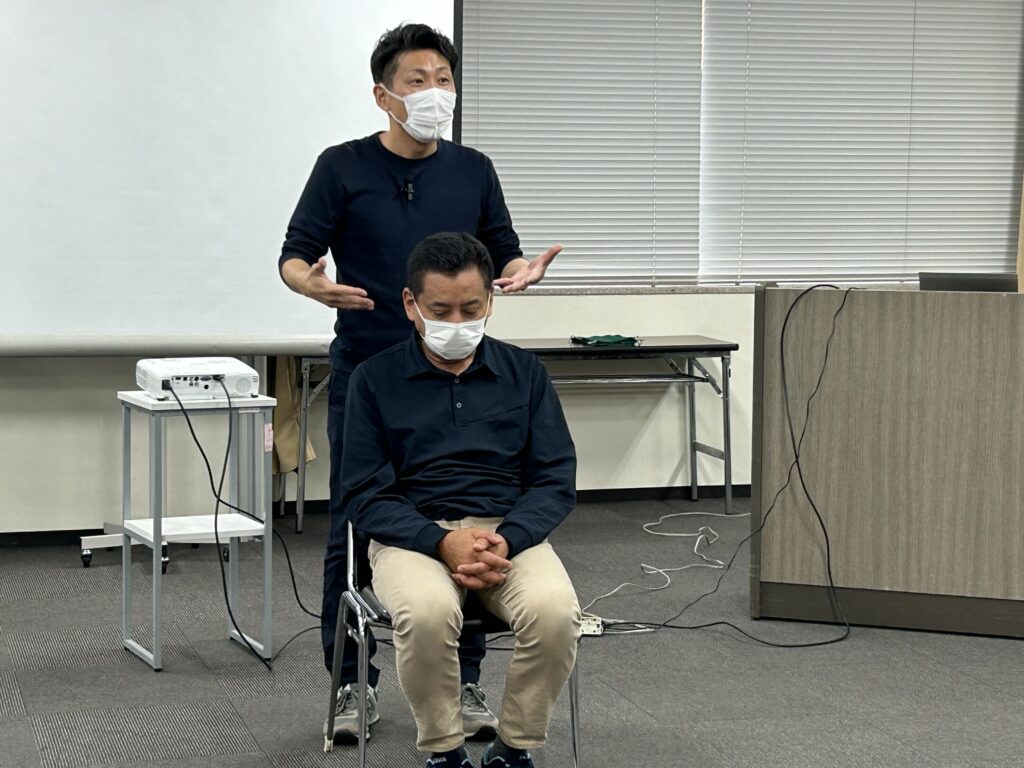

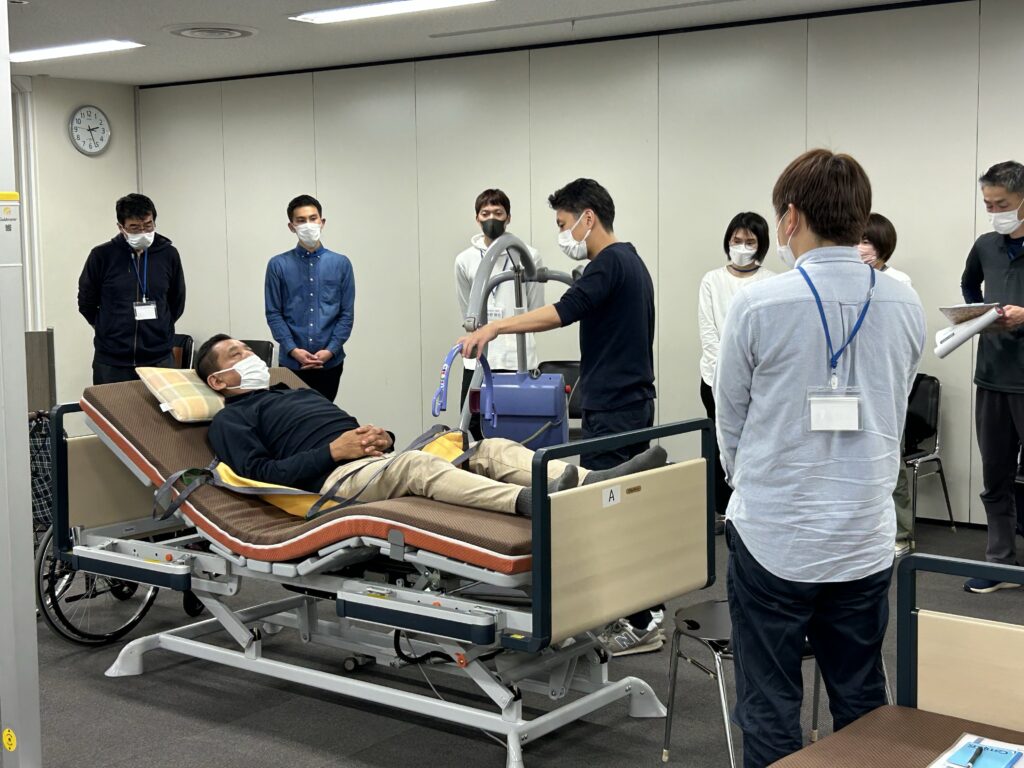

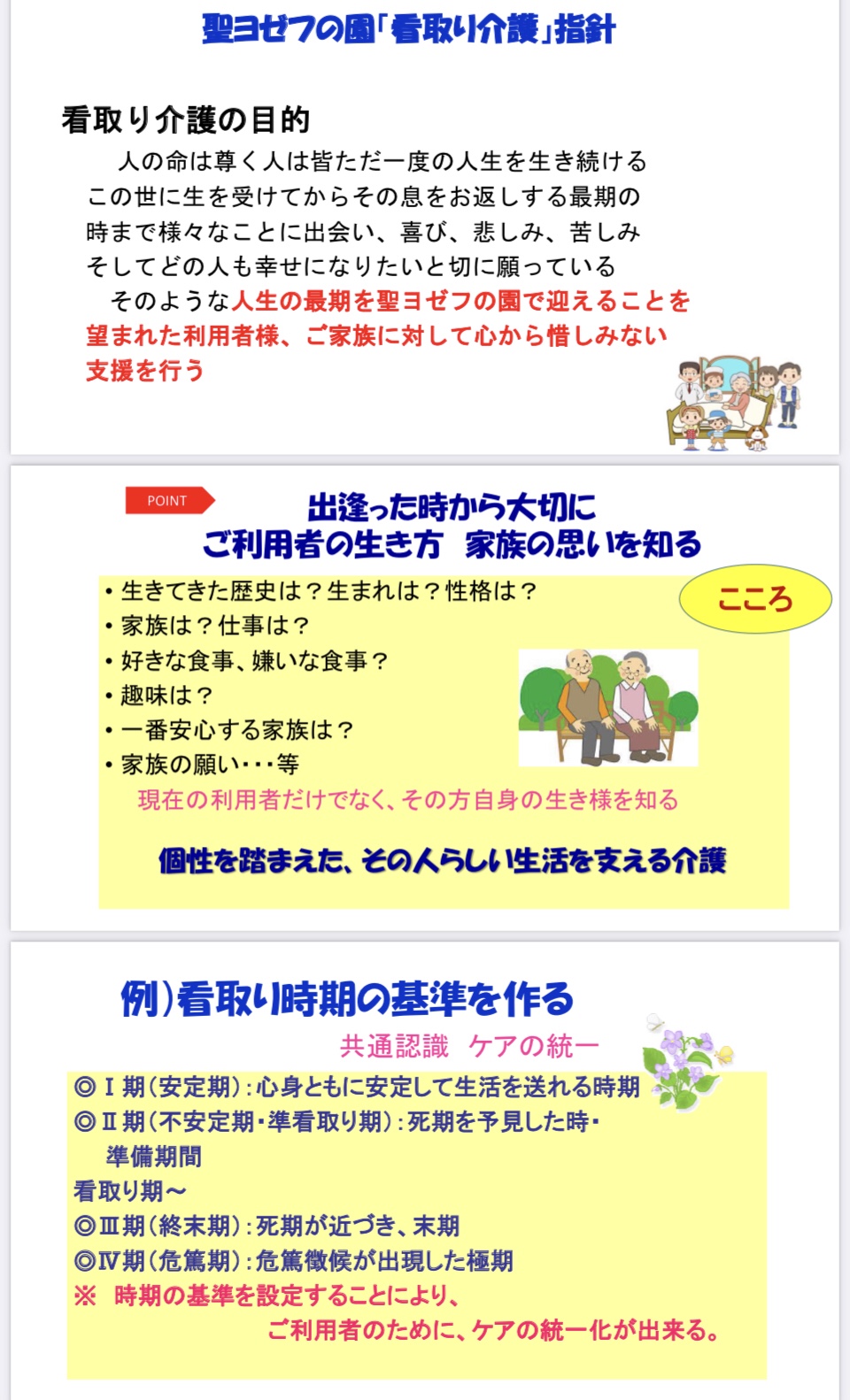

内容は、施設看護師とは?介護とは?施設看護師の動き方、基本をおさえる、法律をおさえる、組織論、 人材教育、多職種連携、メンタリング、看取りケア(ACP)、姿勢ケア、口腔ケア、食事、栄養、認知症、排 泄ケア、スキンケア(褥瘡)、感染予防、リスクマネージメント、介護×IT、地域共生、エンドレス・・・思いの まま(笑)

いろんな方々との出会いにより学ばせていただき本当に感謝しています。

出会ってくださったすべての方に感謝の思いをこめて、これからも共に頑張っていきます!!

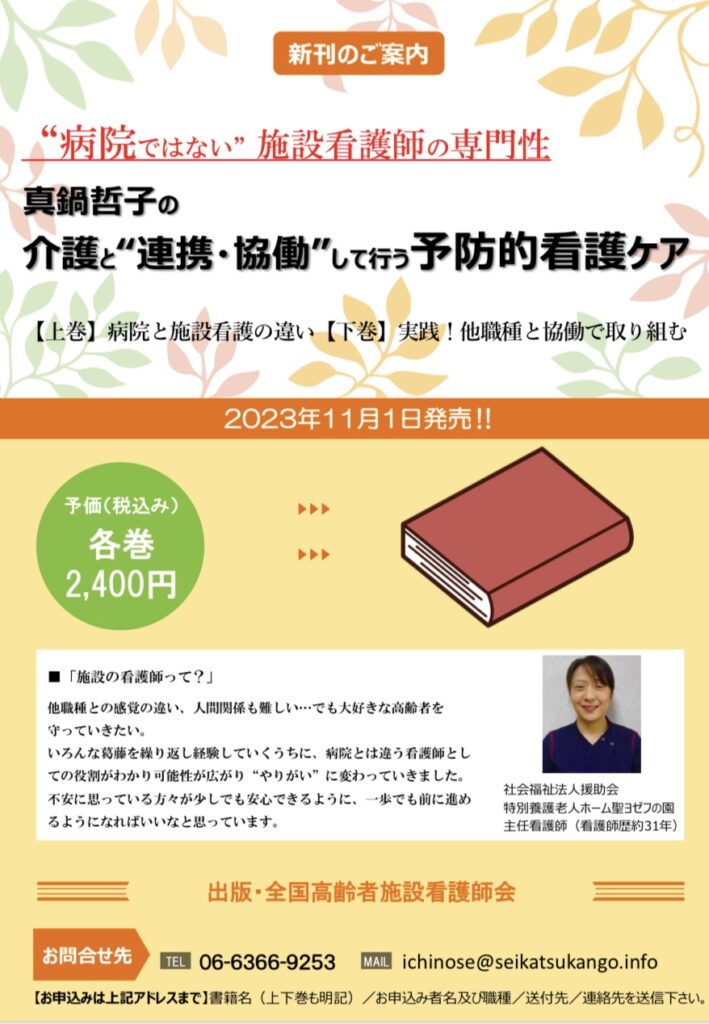

★書籍案内★

【上巻】病院と施設看護の違い

【下巻】実践!!他職種と協働で取り組む

編集 一ノ瀬孝 山本恵 thanks!

2023 年 11 月 1 日発売

ここをクリック 購入ホーム↓

https://book.seikatsukango.info/book1/

全国高齢者施設看護師会 HP

書籍名(上下巻も明記)/お申込み者名及び職種/送付先/連絡先を送信下さい。

施設看護師だけではなく、介護医療の方の学びにもなると思われますので、よろしくお願いしますー!!

施設看護師だけではなく、介護医療の方の学びにもなると思われますので、よろしくお願いしますー!!