世の中の動きや生活看護の在り方を知らない看護師が多い。

でも仕方がない現状なんです。

看護師は

病院では治療を重点的に学び業としていたので、生活の中での予防と治療、総合的にアプローチする看護の仕方を習っていない。

そして、どこで学んでいいかもわからず、わからないなりの生活看護が生まれ…

私もずいぶん悩み葛藤して現場で働いてきました。

【全国高齢者施設看護師会】

新規一転

第一弾セミナーは、

現場からの外に視点を向けるため、

今年度の介護報酬改定を視点におき

看護師のあり方を伝えていきました。

(50施設の全国の施設さんが参加してくださりました)

ご協力いただいたのは、

ソフィア在宅療養総研の中川征士様✨

広い視野からオランダ等外国と日本の介護の動き、制度改正の中身の話をしていただきました😊

そして私は施設看護師の現場視点にマッチし落とし込むための話を…

きっと今まで、中川様の話の視点に触れたナースは少なかったのではと思います(感謝です)

私たちは制度改正の中で

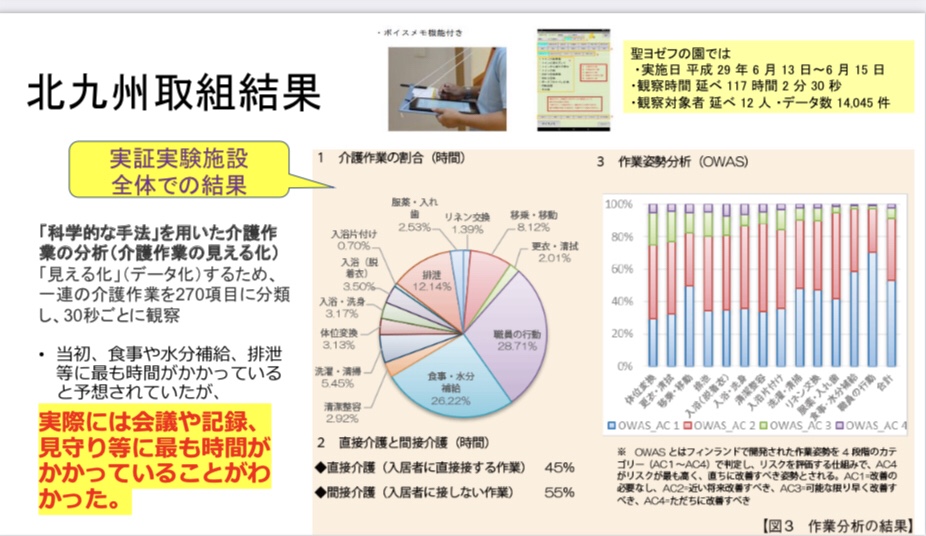

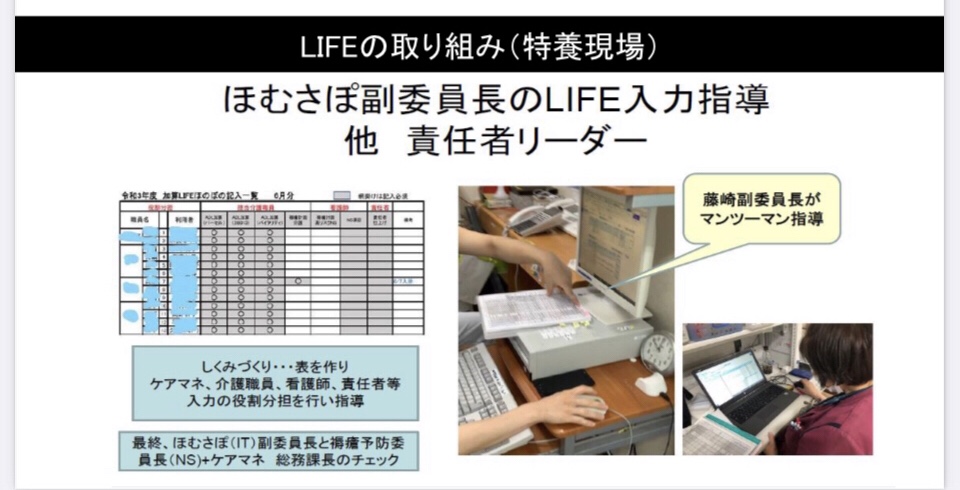

時代の流れに沿ってコロナや地震雨風災害等における災害対策(BCP対策)、テクノロジー化、看取りの在り方、リスクマネージメント、認知症、褥瘡、排泄、口腔ケア、栄養等々…しないといけないことが沢山ある。

どうチームとして現場で動くか?

正直、

各取り組みは看護師が上手く動かないと成し得ないことばかりです。

介護の経営者や他職種からも物事動かないのは施設看護師が中々難しい存在なんですよねと相談がよくあります。

看護師を理解し味方につけるための動きをしていないのがそもそも…です。

外や世の中に触れ勉強する機会は誰が一歩として作るの?って感じです。

そこからして欲しい。みんな看護師悩んでます。

看護師へも言いたい。

正直、他職種で分かり合えないとか上手くいかない難しいという視点に止まっていても何も解決しません。

尊厳あるケアなんて、いつまで経っても出来ない。

何のために働いているのでしょう?

施設看護師だから出来ること、私たちでない出来ないことがあります。

そして楽しく誇りを持って働きたい😊

そんなこと、

自分の使命としてこれからも伝えていきたいと思っています。

たまに出る、毒舌ナース鬼ナース👹発言でした。

来月は看護師会で小谷さんと担当をわけ病院でない看護師の動き方。

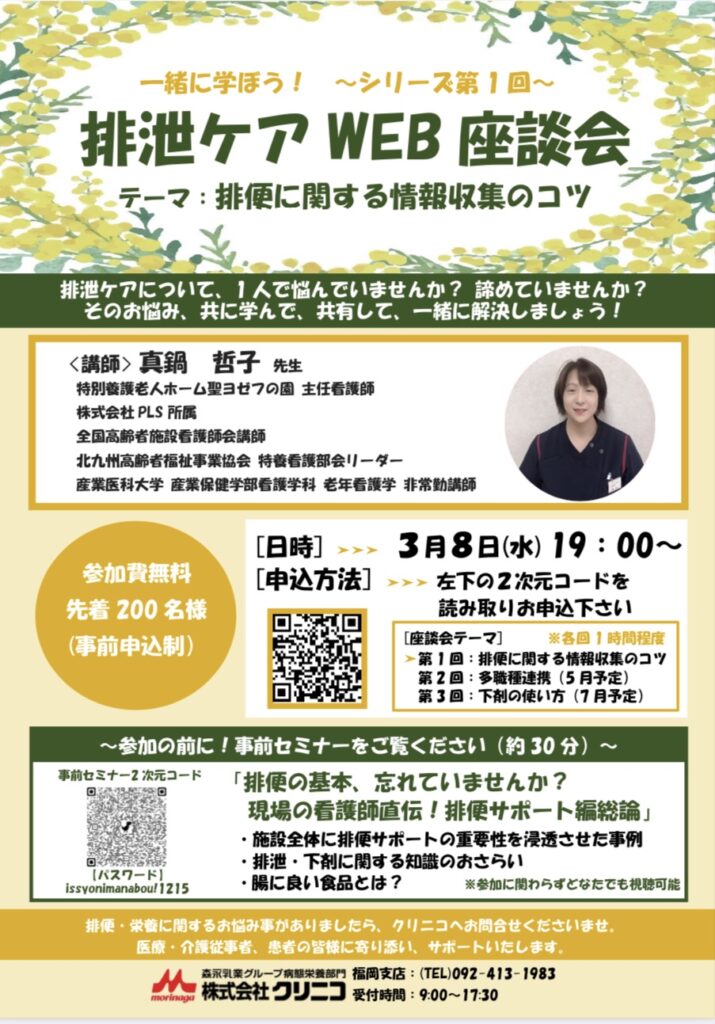

私は11月26日に食事、排泄ケアの視点で話をしていきます。

看護師会の一ノ瀬代表には

いつも施設看護師の味方でいてくれて本当に感謝しています😊

↓

https://seikatsukango.info/2017/04/23/7299/