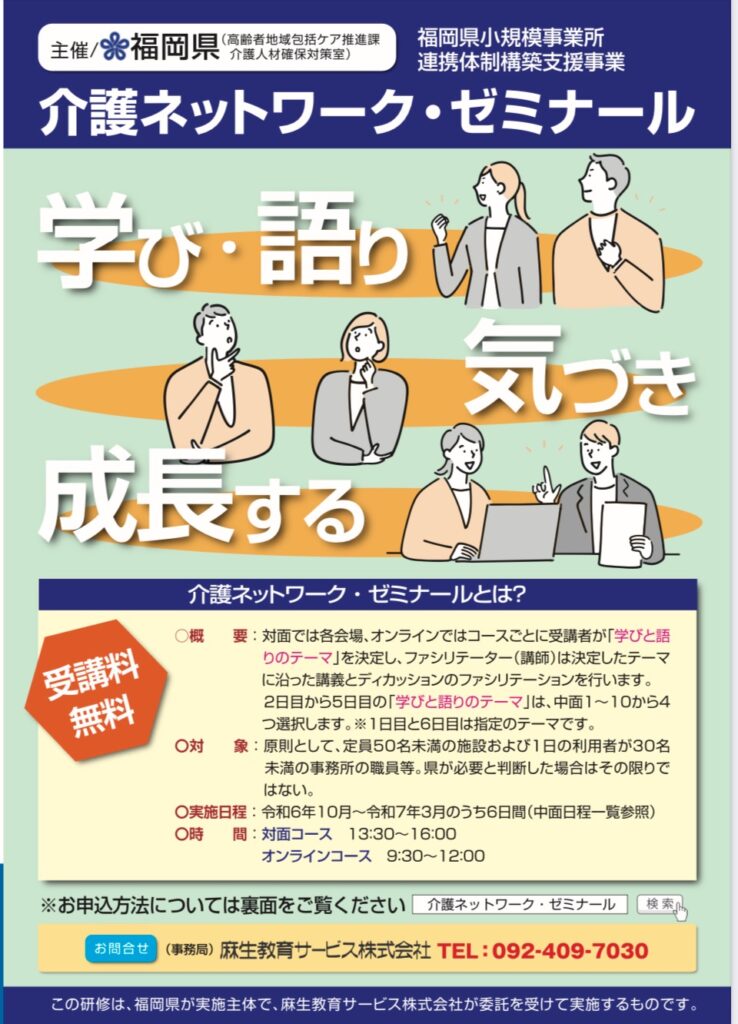

今回の介護と医療の報酬改定では、連携が重要視されています。

私なりの見解でいけば、強制的に医療介護連携しないといけないシステムになったなという感じです。

現状、高齢者施設では介護医療人材が少ない、まだ未発達な中、誤嚥性肺炎や尿路感染症、心不全の急性増悪でのご利用者の救急搬送が多く大変な感じです。

私どもの施設はそれがほとんどない。

正直施設で予防できるし、配置医の先生の協力で施設内で治療もでき、命も看取れるから

救急搬送の問題は、高齢者施設でのACPやDNARが十分整っていれば減ってくるが、出来ていない現実が、病院入院時に意思決定のプロセスを担うことが必須になっていってる。

これこそ病院の受け入れを更に大変なことにさせていく。入院手続きでやることが多すぎる。

そもそも高齢者施設でご利用者とご家族と信頼関係のもとACPをきちんとやるべきだ。(まぁ、それ以前のことなので北Q人生会議を一般市民とまた再開しようと思う)

高齢者施設側の医療と介護、看取り体制を整えなければゴテゴテな感じがします。

そもそも終の住処である特養でなぜ看取りが出来ないのか?

それは高齢者施設での医療のあり方がしっかり構築されていない。

経営者は医療従事者ではない、嘱託医は外部のものであり、看護師は医師の指示のもとに働いてきて高齢者施設に来たら責任が一気に任されるということになり…

健康管理?

施設在宅での医療体制はどうあるべきか?

看取り体制は?

そもそも

誰が教えてくれるのか?

私自身は約20年、施設の看護師として葛藤しながら、いろんな方の教えで学び実践しながら看取りの体制や施設内での医療体制、その先に介護で病気を予防できることまで見えてきました。

介護こそを充実すれば、二次障害が減らせる。

そもそも

誤嚥性肺炎や尿路感染症は私たちが作ってる病気だということを認識しないといけない。

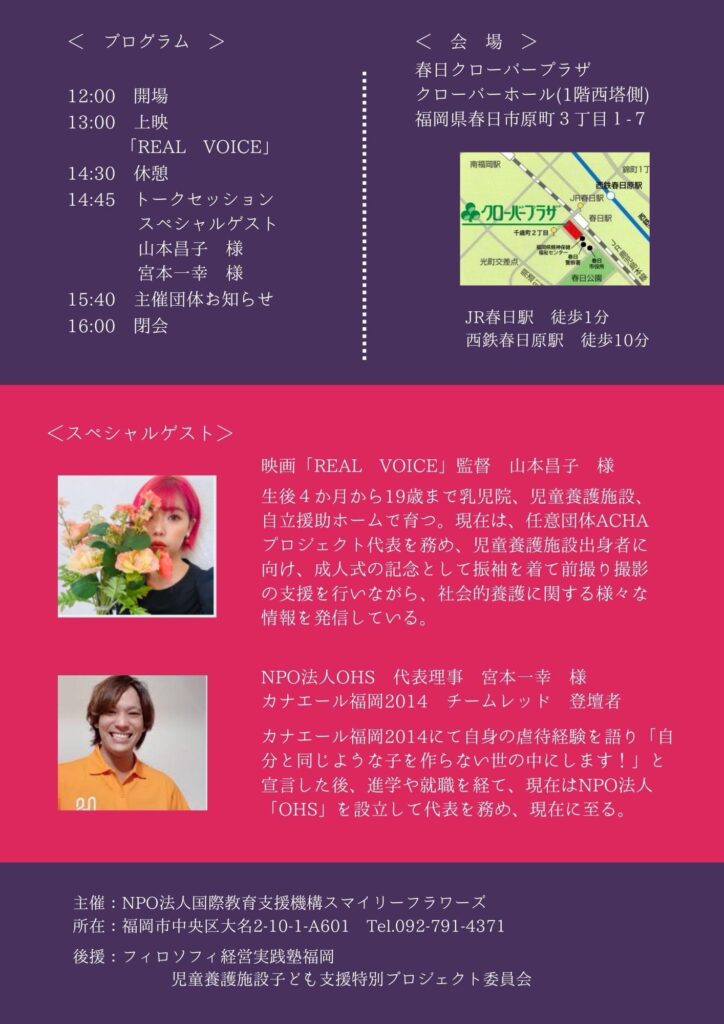

このごろ、様々な一般の方、訪問看護や医師、高齢者福祉関係も含め高齢者や緩和ケアに関しての個人の問い合わせが増えています。

どこに行ったら、いい医療介護に辿り着けるのか?

医療側としては、介護施設って?どんなところ?患者さんをどこが救ってくれる?

介護関係からはどこが良い病院?

こういう状態の方はどこにいったらいい?

誰かいいケアマネや相談員はいない?

など

この混乱した医療介護業界を、介護現場で働きながら自分の身として感じ、より良い介護や医療の提供を行いながら

病院、在宅、施設、そして一般地域社会全体を俯瞰してみて、点と点を結ぶ役割をしないといけないと思い、努力を続けています。

そこで私が決断した答えは、7月に会社を立ち上げます。

(株)ONMUSUBI

看護(医療)と介護の想いを結ぶ会社

2024年7月29日設立予定

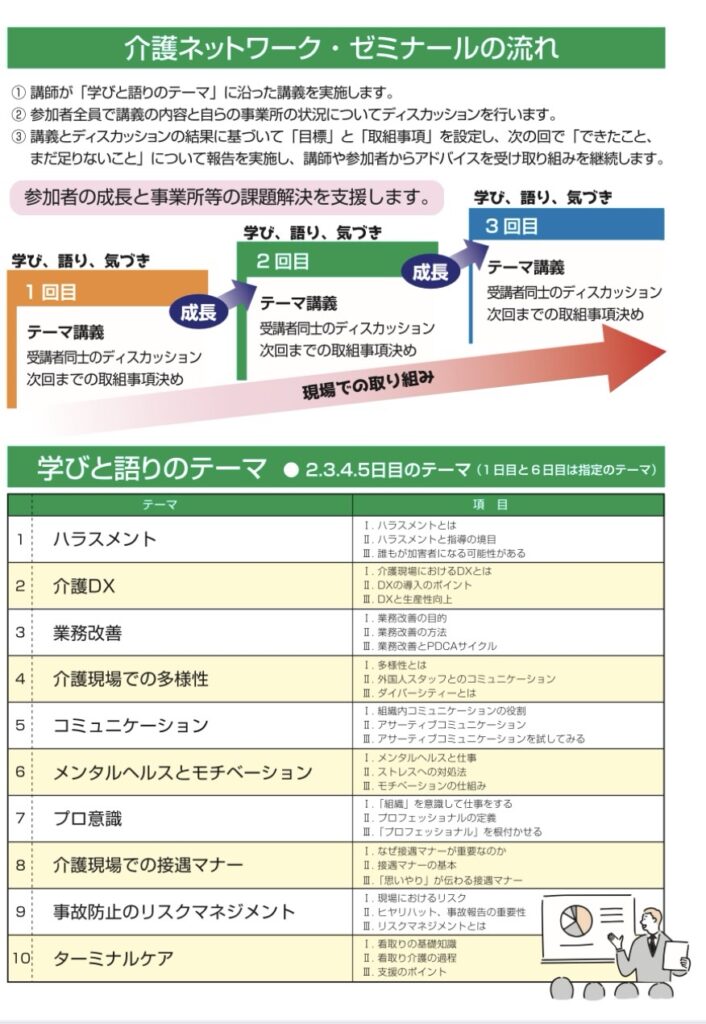

全国の講師業を続けていきながら、特に高齢者施設の介護医療を整えることから

※施設コンサルします!

お困りごとの点と点を結ぶことをいろんな有志の方、行政と繋がり役目を持っていきたいと思います。

まぁ、一人では何にも出来ないので介護人材アドバイザーの知野吉和先生が副代表として会社やっていきます✨

この世どうにかせねばという方や企業の方々繋がってくださればとても嬉しいです😆

これからの日本の人材不足はやはりDX化や外国人の人材をうまく活用することだと思いますし、もっとこの業界の課題を見える化する役目もします。

※巷ではコミュニティナースという部類に言われることが多いですが北九州福岡のためにも頑張ります✨

今後ともよろしくお願いいたします🤲